持续更新中…

目录

- 排序

- 冒泡排序

- 选择排序

- 插入排序

- 希尔排序

- 快速排序(必须掌握)

- 优化

- 枢纽选择

- 堆排序

- 归并排序

- 查找算法

- 二分查找

排序

假设以下所有排序都是升序

快速排序在大部分情况下是效率最高的,所以笔试的时候要求写排序算法,能写快速排序就尽量写快速排序。

为后续讲解做铺垫,先封装ArrayList类如下。待排序的数组array是这个类的属性,里面存储了列表排序的方法(升序)、插入数组元素及打印数组的方法。

function ArrayList(){this.array=[]// 向数组插入元素ArrayList.prototype.insert=function(item){this.array.push(item)}// 打印数组元素ArrayList.prototype.toString=function(){return this.array.join()}// 因为该ArrayList类会多次使用交换的操作,故此处封装次操作ArrayList.prototype.swap=function(m,n){let temp=this.array[m]this.array[m]=this.array[n]this.array[n]=temp}

}

测试代码

let arr= new ArrayList()

arr.insert(11)

arr.insert(90)

arr.insert(0)

arr.insert(9)

arr.insert(19)

// alert默认会调用参数的toString方法

alert(arr)

冒泡排序

原理详见https://www.bilibili.com/video/BV1x7411L7Q7

// 冒泡排序

ArrayList.prototype.bubbleSort=function(){let length=this.array.length// 外层循环j变量控制每轮比较的终止位置for(let j=length-1;j>=1;j--){// 内层循环i表示当前正在比较的位置for(i=0;i<j;i++){if(this.array[i]>this.array[i+1]){this.swap(i,i+1)}}}

}

测试代码

let arr= new ArrayList()

arr.insert(11)

arr.insert(90)

arr.insert(0)

arr.insert(9)

arr.insert(19)

// alert默认会调用参数的toString方法

alert(arr)

arr.bubbleSort()

alert(arr)

冒泡排序的效率:

对于测试代码中的5个数组元素,比较次数为:4 + 3 + 2 + 1;

对于N个数据项,比较次数为:(N - 1) + (N - 2) + (N - 3) + … + 1 = N * (N - 1) / 2;

所以时间复杂度: O ( n 2 ) O(n^2) O(n2)

交换次数:每次比较有交换和不交换的情况,取平均,那交换次数就是比较次数的一半,所以交换次数= 1 / 2 ∗ n ( n − 1 ) / 2 = 1 / 4 ∗ n ( n − 1 ) 1/2 *n(n-1)/2=1/4 *n(n-1) 1/2∗n(n−1)/2=1/4∗n(n−1),也是 O ( n 2 ) O(n^2) O(n2)的复杂度

选择排序

// 选择排序

// 每轮查找最小的元素放到前面

ArrayList.prototype.selectSort=function(){let length=this.array.length// 外层循环j变量控制每轮查找的起始位置for(let j=0;j<length-1;j++){// 先假定起始位置的元素是本轮最小的值,min存储每轮最小元素的下标let min=j// 内层循环i表示当前正在比较的位置for(i=j;i<length;i++){if(this.array[i]<this.array[min]){min=i}}this.swap(j,min)}

}

测试代码

let arr= new ArrayList()

arr.insert(11)

arr.insert(90)

arr.insert(0)

arr.insert(9)

arr.insert(19)

// alert默认会调用参数的toString方法

alert(arr)

arr.selectSort()

alert(arr)

选择排序的效率:

选择排序的比较次数与冒泡排序一样,为:N * (N - 1) / 2,用大O表示法表示为: O ( N 2 ) O(N^2) O(N2);

选择排序的交换次数最多为(N-1)次,平均为:(N - 1) / 2,用大O表示法表示为:O(N);

选择排序平均交换次数少于冒泡排序,所以效率高于冒泡排序;

插入排序

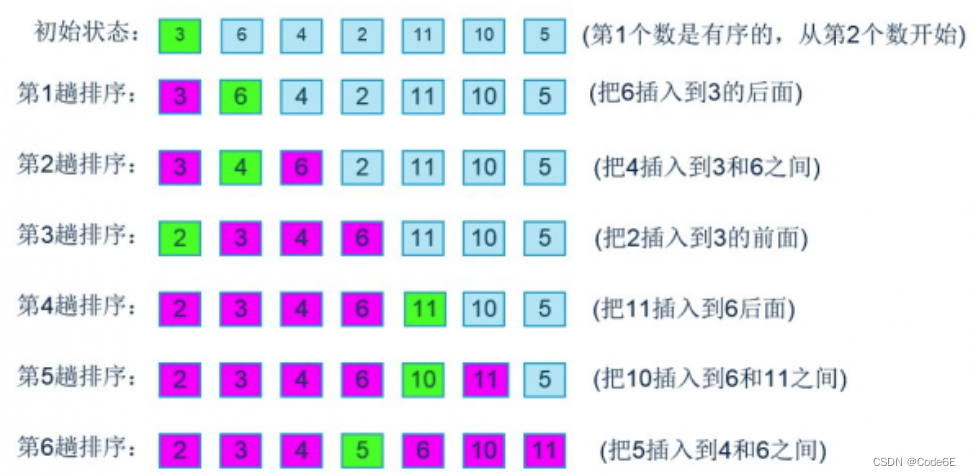

插入排序的思路:

插入排序思想的核心是局部有序。如图所示,X左边的人称为局部有序;

首先指定一数据X(从第一个数据开始),并将数据X的左边变成局部有序状态;

随后将X右移一位,再次达到局部有序之后,继续右移一位,重复前面的操作直至X移至最后一个元素。

插入排序的详细过程:

代码实现

// 插入排序

ArrayList.prototype.insertSort=function(){let length=this.array.length// 外层循环j变量表示当前要插入元素所处的位置for(let j=1;j<length;j++){// 因为this.array[j]待会可能被覆盖,所以要用变量暂存下let temp=this.array[j]// 从j开始往左比较let i=j// 要插入的元素与左边的元素比较大小,寻找最终要插入的位置while(temp<this.array[i-1] && i>=1){// 在找到最终要插入的位置前,左边原有的元素右移一位this.array[i]=this.array[i-1]i--}// 找到最终要插入的位置后,将该元素值放入该位置this.array[i]=temp}

}

插入排序的效率:

比较次数:第一趟时,需要的最大次数为1;第二次最大为2;以此类推,最后一趟最大为N-1;所以,插入排序的总比较次数最多为N * (N - 1) / 2;平均比较次数大概为:N * (N - 1) / 4;

赋值次数:指定第一个数据为X时赋值0次,指定第二个数据为X最多需要赋值1次,以此类推,指定第N个数据为X时最多需要赋值N - 1次,总赋值次数最多为N * (N - 1) / 2次,平均赋值次数大概为:N * (N - 1) / 4;

虽然插入排序的效率也是 O ( N 2 ) O(N^2) O(N2),但插入排序没有交换的操作,赋值消耗的性能比交换操作小,插入排序 比较和赋值 的次数总共才为N(N-1)/2,相当于冒泡排序和选择排序 比较 的次数,所以是简单排序中效率最高的算法

以上都是简单排序(冒泡,选择,插入),时间复杂度都是 O ( N 2 ) O(N^2) O(N2)。下面的高级排序时间复杂度能低于 O ( N 2 ) O(N^2) O(N2)

希尔排序

详见

- 某位网友的博客(本文没有对希尔排序做详细的说明,详见这篇博客)

- codewhy视频

插入排序的问题:

- 如果一个很小的数据项在很靠近右端的位置上(这里本应该是较大的数据项的位置),将这个小数据项移动到正确的位置,需要其左侧很多元素右移一位,这样效率非常低;

- 如果通过某种方式,先让较小的元素整体靠近左侧,较大的元素整体靠近右侧,数组处于基本有序的状态,则元素做插入排序的时候就不会一个个移动其左侧的大量元素,那么算法的效率将有很大的提升。

希尔排序的思想:按照增量将排列分组,每一组用插入排序排好序,再逐渐减小增量,再排序,直至增量为1,这时整个排列较小的数基本靠左,较大的数基本靠右,这时再用插入排序,移位的次数会少很多,所以效率优于插入排序,是插入排序的改进版。

希尔排序的历史背景:

- 希尔排序按其设计者希尔(Donald Shell)的名字命名,该算法由1959年公布;

- 希尔算法首次突破了计算机界一直认为的算法的时间复杂度都是O(N^2)的大关,为了纪念该算法里程碑式的意义,用Shell来命名该算法

排序过程:

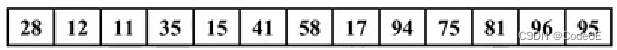

假设要排序数组[81, 94,11, 96,12,35, 17, 95, 28, 58, 41, 75, 15]

设初始增量为5,分组如下,共分成了5组(一般增量是几就分成了几组)

将每组排好序(一般用插入排序排好序),再按增量3分组,如下

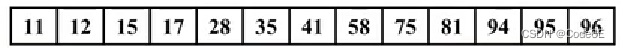

3间隔排好序如下

最后1间隔排好序如下

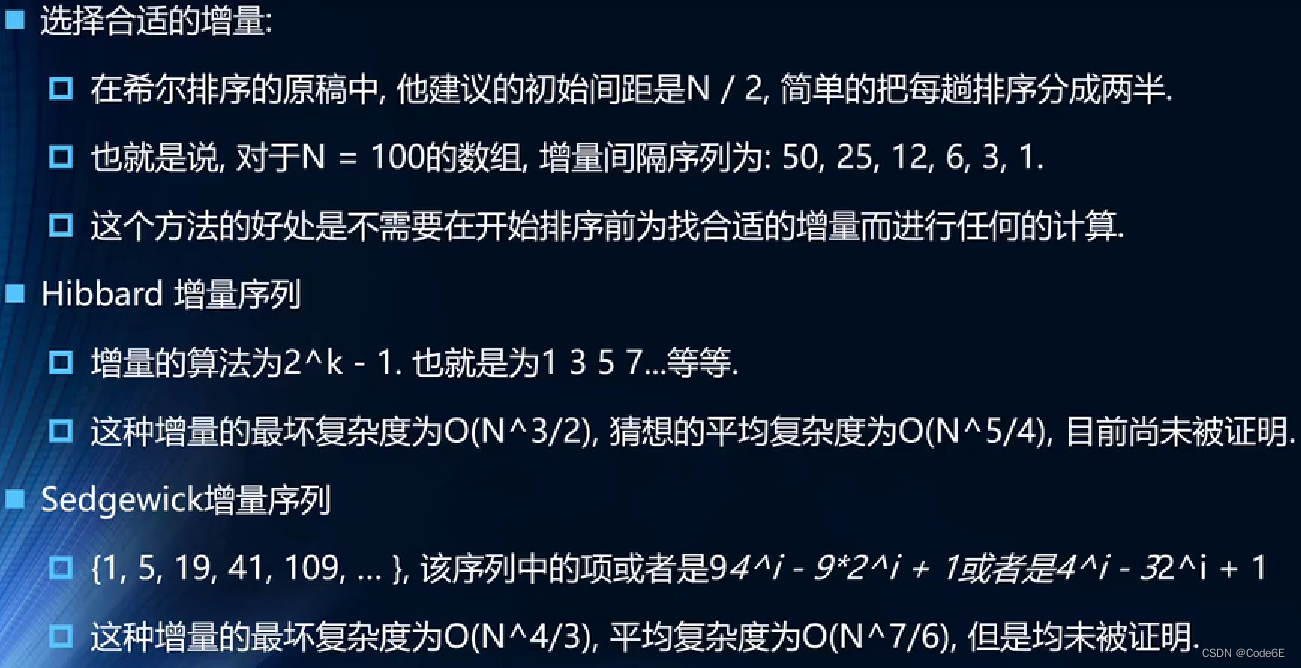

增量选择:

复杂度:希尔排序的效率和增量的选择关系比较大,但复杂度都小于 O ( N 2 ) O(N^2) O(N2)

代码:

// 希尔排序ArrayList.prototype.shellSort = function () {let length = this.array.length// 这里增量采取的是希尔原稿中建议的,就是不断折半gap=Math.floor(gap/2),直至最后gap=1let gap = Math.floor(length / 2)//gap初始值是数组长度一半的整数while (gap >= 1) {/* 这一部分的for循环和插入排序差不多,就是步进值由1变成了gap。---start--- */// 由增量分组做插入排序,以使数组达到基本有序的状态(比如对于升序排列,较小的值基本靠左,较大的值基本靠右)// 外层循环j变量表示当前要插入元素所处的位置for (let j = gap; j < length; j++) {// 因为this.array[j]待会可能被覆盖,所以要用变量暂存下let temp = this.array[j]// 从j开始往左比较let i = j// 要插入的元素与左边同组的元素比较大小,寻找最终要插入的位置// i >= gap确保下标不为负数while (temp < this.array[i - gap] && i >= gap) {// 在找到最终要插入的位置前,左边原有的元素右移一位this.array[i] = this.array[i - gap] i -= gap}// 找到最终要插入的位置后,将该元素值放入该位置this.array[i] = temp}/* 这一部分的for循环和插入排序差不多,就是步进值由1变成了gap。---end--- */gap=Math.floor(gap/2)}}

测试代码

let arr = new ArrayList()

arr.insert(8)

arr.insert(9)

arr.insert(1)

arr.insert(7)

arr.insert(2)

arr.insert(3)

arr.insert(5)

arr.insert(4)

arr.insert(6)

arr.insert(0)

// alert默认会调用参数的toString方法

alert(arr)

arr.insertSort()

alert(arr)

快速排序(必须掌握)

参见书籍《大话数据结构》

思想:从排列中选取一个数作为枢纽,使得该排列所有小于枢纽的数都在枢纽的一边,所有大于枢纽的数都在枢纽的另一边。然后对子排列递归地这样操作,直到整个排列达到有序状态。

快速排序用了分治算法的思想,就是将一个大问题分成许多相同的小问题(解决思路一样,只是问题规模可能不一样),递归地去解决这些问题

代码(这是未优化的情况,即默认排列第一个数为枢纽)

// 测试数据

let arr=[5,1,9,3,7,4,8,6,2];// 交换操作

function swap(arr,m, n) {let temp = arr[m]arr[m] = arr[n]arr[n] = temp

}// 找到枢纽下标值(快速排序核心代码)

function partition(L, left, right) {// 假设排列第一个数为枢纽,该枢纽会随着之后的交换逐渐移动到排列的合适位置let pivotValue=L[left]// 跳出该循环时,left==right,这时swap(L,left,right)不会影响已经排好的数列while (left < right) {while (left < right && L[right] >=pivotValue) right--; // 从右侧下标递减,直到找到比枢纽小的数swap(L,left,right); // 交换下标为left和right的值while (left < right && L[left] <=pivotValue) left++; // 从左侧下标递增,直到找到比枢纽大的数swap(L,left,right); // 交换下标为left和right的值}return left // 最终left==right,所以return right也行

}function quickSort(L, left, right) {if (left < right) {let pivot = partition(L, left, right) // 获取枢纽下标quickSort(L, left, pivot - 1)quickSort(L, pivot + 1, right)return L}

}console.log( quickSort(arr, 0, arr.length - 1));

复杂度:时间复杂度O(nlogn)

优化

枢纽选择

三数取中法

)

)

)

)

)

)

)