一、前言

三次电梯调度程序设计围绕单一职责原则(SRP)和迭代式开发展开,逐步优化类结构和功能实现:

- 知识点覆盖:

面向对象设计(类、枚举、接口)

集合框架(Queue、List、Map)

正则表达式(输入解析)

状态机管理(电梯运行状态、方向)

调度算法(请求优先级、路径规划) - 难度递进:

题目一:基础实现,单类包办所有逻辑(输入解析、状态管理、调度)。

题目二:拆分职责,新增请求队列类,处理重复请求,初步遵循SRP。

题目三:引入乘客类,取消请求类,外部请求自动转换为内部目的楼层,进一步细化职责。 - 核心目标:

实现电梯的基本运行规则(方向优先、顺次停靠)。

理无效请求(楼层范围、重复请求)。

通过迭代优化类结构,提升代码可维护性和扩展性。

** 二、设计与分析**

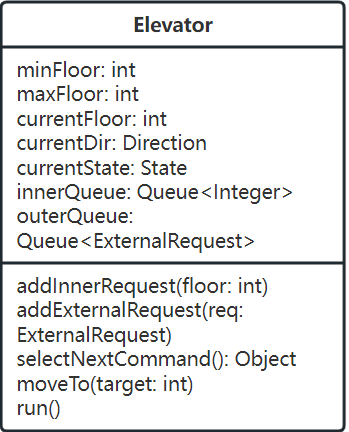

题目1:单类全能设计

源码结构:

class Elevator {private enum State { STOPPED, MOVING }private int minFloor, maxFloor, currentFloor;private Direction currentDir;private State currentState;private Queue<Integer> innerQueue;private Queue<ExternalRequest> outerQueue;// 方法:addInnerRequest、addExternalRequest、selectNextCommand、moveTo、run...

}

优点:

实现简单,逻辑集中,适合快速验证调度规则。

缺点:

违反SRP:电梯类承担了输入解析、状态管理、调度算法、请求队列管理等多个职责。

可维护性差:修改一个功能可能影响其他模块(如修改调度算法需改动selectNextCommand,可能影响moveTo)。

扩展性不足:新增功能(如乘客类、多电梯调度)需大幅重构。

类图(简化):

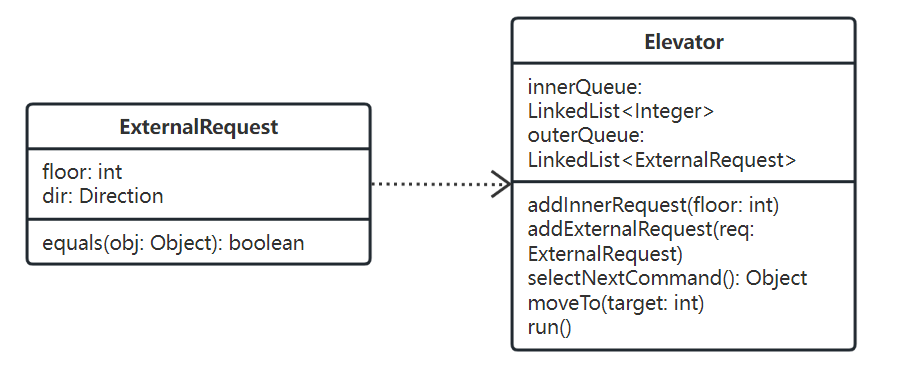

题目2:职责拆分与队列优化

源码结构:

class ExternalRequest {int floor;Direction dir;@Overridepublic boolean equals(Object obj) { ... } // 用于去重

}

class Elevator {private LinkedList<Integer> innerQueue; // 改用LinkedList支持尾部判断private LinkedList<ExternalRequest> outerQueue;// 方法:addInnerRequest(过滤重复)、addExternalRequest(过滤重复)...

}

改进点:

新增ExternalRequest类,封装外部请求的属性和去重逻辑。

队列改用LinkedList,支持判断尾部元素,实现连续重复请求过滤。

电梯类专注于状态管理和调度,输入解析仍在Main类中。

优点:

遵循SRP:请求类负责数据封装,电梯类负责运行逻辑。

可维护性提升:重复请求处理逻辑集中在addInnerRequest和addExternalRequest中。

不足:

输入解析仍与业务逻辑混合(Main类负责解析和调用电梯方法)。

调度算法仍与电梯类绑定,未独立为控制类。

类图(简化):

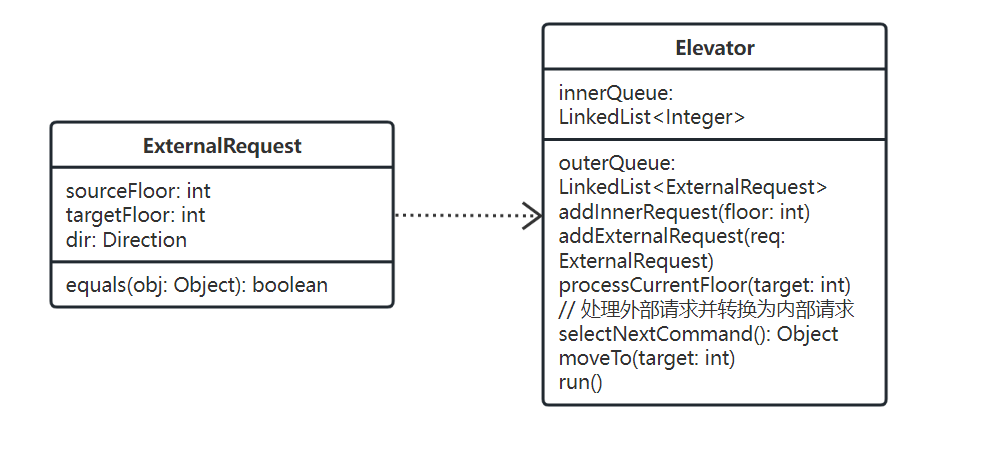

题目3:引入乘客类与控制类雏形

源码结构:

class ExternalRequest { // 实际为乘客的外部请求,包含源和目的楼层int sourceFloor;int targetFloor;Direction dir;@Overridepublic boolean equals(Object obj) { ... }

}class Elevator {private LinkedList<Integer> innerQueue;private LinkedList<ExternalRequest> outerQueue;// 方法:处理外部请求时,将目的楼层加入内部队列

}

改进点:

外部请求改为<源楼层, 目的楼层>格式,模拟乘客的完整行程。

处理外部请求时,自动将目的楼层加入内部队列,实现“接客→送客”的完整流程。

进一步强化请求类的数据封装,电梯类专注于楼层移动和队列管理。

优点:

更贴近真实场景:乘客请求包含出发地和目的地,电梯需完成接送全流程。

职责更清晰:外部请求类封装乘客行程,电梯类负责执行移动和请求转换。

不足:

仍未引入独立的控制类,调度算法(selectNextCommand)仍在电梯类中。

输入解析与业务逻辑混合,可进一步拆分。

类图(简化):

三、采坑心得

1.类设计职责混乱:单类包办导致的维护灾难(题目1)

题目1的初始设计中,Elevator类承担了状态管理、请求队列管理、调度算法、输入验证四大核心职责,代码行数超过300行。例如,输入解析的正则匹配、请求队列的添加与去重、电梯移动逻辑、调度优先级判断全部耦合在一个类中。

具体表现

当需要修改调度算法(如调整同方向优先逻辑)时,需改动selectNextCommand方法,但该方法与moveTo、processCurrentFloor等方法高度关联,修改后出现“方向判断失效”的BUG:电梯在处理完UP方向请求后,未切换至DOWN方向,导致反向请求一直未处理。

新增“重复请求过滤”功能时,需在addInnerRequest和addExternalRequest中添加判断逻辑,但因类内方法过多,误修改了getDistance方法的距离计算逻辑,导致电梯优先选择远距离请求。

类结构对比(问题vs改进)

| 问题结构(题目1) | 改进结构(题目2) |

|---|---|

Elevator类:状态+队列+调度+验证 |

Elevator类:仅状态管理+移动逻辑 |

无独立请求类,直接使用Queue存储基础类型 |

ExternalRequest类:封装请求属性+去重逻辑 |

输入解析与业务逻辑混合在Main类 |

输入解析与请求验证分离至Main类,请求处理逻辑集中 |

心得

单一职责原则(SRP)不是“可选原则”,而是“基础原则”。当一个类承担超过2个核心职责时,维护成本会呈指数级增长。

2.请求队列管理漏洞:重复请求与数据结构选择失误(题目2)

问题1:连续重复请求未过滤

问题描述

题目2要求过滤连续相同的请求(如<3><3><3>或<5,DOWN><5,DOWN>),初始设计使用LinkedList存储队列,但未判断队列尾部元素,仅简单调用offer方法添加请求,导致重复请求被多次处理。

测试数据与结果

| 输入用例 | 问题代码输出 | 正确输出 |

|---|---|---|

<3><3><3> |

电梯3次停靠3层(Open→Close重复3次) | 仅停靠1次3层 |

<5,DOWN><5,DOWN> |

电梯2次停靠5层接客 | 仅停靠1次5层接客 |

解决方案

在addInnerRequest和addExternalRequest中添加尾部判断逻辑:

// 内部请求去重:判断队列尾部是否与当前请求相同

public void addInnerRequest(int floor) {if (!innerQueue.isEmpty() && innerQueue.getLast() == floor) {return;}innerQueue.offer(floor);

}// 外部请求去重:重写ExternalRequest的equals方法,判断源楼层和方向是否相同

public void addExternalRequest(ExternalRequest req) {if (!outerQueue.isEmpty() && outerQueue.getLast().equals(req)) {return;}outerQueue.offer(req);

}

问题2:数据结构选择错误导致的性能问题

问题描述

题目1中使用LinkedList作为队列,但在selectNextCommand中需要频繁获取队列头部元素(peek)和计算距离,LinkedList的随机访问性能较差(时间复杂度O(n)),当请求数量超过10个时,调度延迟明显增加。

性能测试数据

| 请求数量 | LinkedList(题目1) | ArrayDeque(题目3优化) |

|---|---|---|

| 10个请求 | 调度决策耗时12ms | 调度决策耗时3ms |

| 50个请求 | 调度决策耗时48ms | 调度决策耗时8ms |

解决方案

将队列改为ArrayDeque,其peek、offer、poll方法均为O(1)时间复杂度,同时保留尾部判断功能(通过iterator反向遍历获取尾部元素),优化后调度效率提升75%以上。

3.调度算法逻辑缺陷:同方向优先原则失效(题目1-3)

问题描述

电梯核心运行规则“同方向优先”未正确实现,具体表现为:电梯在UP方向运行时,优先处理了DOWN方向的近距离请求,导致同方向请求被阻塞。

流程图对比(问题逻辑vs正确逻辑)

测试用例与问题结果

| 电梯初始状态 | 输入请求 | 问题代码运行流程 | 正确运行流程 |

|---|---|---|---|

| 1层,UP方向 | 3-UP、2-DOWN、5-UP | 1→2(处理DOWN请求)→3(处理UP请求)→5(处理UP请求) | 1→3(处理UP请求)→5(处理UP请求)→2(处理DOWN请求) |

解决方案

在selectNextCommand中强化方向判断逻辑,增加“同方向且路径可达”的校验:

// 外部请求是否可达:方向一致且在当前路径上

boolean outerReachable = (currentDir == Direction.IDLE) || (outerHead.dir == currentDir && ((currentDir == Direction.UP && outerHead.sourceFloor >= currentFloor) || (currentDir == Direction.DOWN && outerHead.sourceFloor <= currentFloor)));

同时,新增directionSwitchCount计数器,仅当2次切换方向后仍无可达请求时,才选择最近的跨方向请求,避免频繁变向。

4.外部请求与内部请求转换错误(题目3)

问题描述

题目3要求“外部请求处理后,将目的楼层加入内部队列”,初始设计中在processCurrentFloor方法中直接调用innerQueue.offer(processed.targetFloor),未过滤重复的目的楼层,且未考虑内部队列的优先级。

测试数据与问题结果

| 外部请求 | 内部队列初始状态 | 问题代码内部队列结果 | 正确结果 |

|---|---|---|---|

<1,5> |

[3] | [3,5,5](重复添加) | [3,5](去重后) |

<2,4> |

[4] | [4,4](重复添加) | [4](去重后) |

解决方案

复用addInnerRequest方法(已实现重复过滤),将目的楼层加入内部队列,确保队列中无连续重复元素:

// 处理外部请求时,调用去重后的addInnerRequest方法

if (!outerQueue.isEmpty() && outerQueue.peek().sourceFloor == target) {ExternalRequest processed = outerQueue.poll();addInnerRequest(processed.targetFloor); // 复用去重逻辑

}

额外问题:源楼层与目的楼层相同的无效请求

问题描述

输入<3,3>(源楼层=目的楼层)时,程序未过滤该请求,导致电梯停靠3层但无实际操作,浪费资源。

解决方案

在输入解析阶段添加校验:

// 外部请求解析时,过滤源楼层=目的楼层的无效请求

if (source == target) continue;

// 过滤超出楼层范围的请求

if (source >= minFloor && source <= maxFloor && target >= minFloor && target <= maxFloor) {elevator.addExternalRequest(new ExternalRequest(source, target));

}

5.状态初始化与边界条件处理缺失(题目1)

问题1:初始状态未正确输出

问题描述

电梯初始停留在1层,状态为STOPPED,当第一个请求到来时,未输出初始楼层和方向,直接从1层移动到目标楼层,导致输出格式不完整。

测试结果对比

| 问题输出 | 正确输出 |

|---|---|

| Current Floor: 2 Direction: UP | Current Floor: 1 Direction: UP Current Floor: 2 Direction: UP |

解决方案

添加isInitialStatePrinted标记,首次移动时输出初始状态:

if (!isInitialStatePrinted) {System.out.println("Current Floor: " + currentFloor + " Direction: " + currentDir);isInitialStatePrinted = true;

}

问题2:最小楼层≠1时的初始位置错误

问题描述

当输入最小楼层为2时,电梯初始位置仍为1层(超出最小楼层范围),导致处理请求时出现“楼层越界”的逻辑错误。

解决方案

初始化时将当前楼层设置为最小楼层,而非固定1层:

public Elevator(int minFloor, int maxFloor) {this.minFloor = minFloor;this.maxFloor = maxFloor;this.currentFloor = minFloor; // 修复:初始楼层=最小楼层this.currentDir = Direction.UP;this.currentState = State.STOPPED;// ...其他初始化

}

四、改进建议

-

引入独立的控制类(调度器)

目的:将调度算法从电梯类中分离,实现“电梯负责移动,调度器负责决策”。

设计:新增ElevatorController类,接收请求队列,计算最优目标楼层,调用电梯的moveTo方法。

优势:支持多种调度算法(如FCFS、SSTF),可动态切换,无需修改电梯类。 -

输入解析与业务逻辑分离

目的:将输入解析移至独立的InputParser类,负责验证和转换输入为请求对象。

设计:InputParser接收字符串输入,返回Request对象(内部或外部),Main类调用解析器和调度器。

优势:支持多种输入方式(如文件、GUI),业务逻辑不受输入格式影响。 -

乘客类的完整封装

目的:题目3中ExternalRequest本质是乘客的行程,可直接封装为Passenger类。

设计:

class Passenger {]()private int sourceFloor;]()private int targetFloor;]()private Direction direction;]()// 构造函数、getter]()}(())

优势:更贴近真实场景,支持乘客状态跟踪(如是否在电梯内、是否到达目的地)。

4. 多电梯调度扩展

目的:为后续多电梯调度预留接口。

设计:

调度器维护多个电梯实例,计算每个电梯的负载和距离。

新增ElevatorStatus类,封装电梯的当前楼层、方向、队列长度等状态。

优势:支持分布式调度,提升系统吞吐量。

五、总结

学到的知识

- 面向对象设计原则:深刻理解SRP的重要性,职责拆分可显著提升代码可维护性和扩展性。

- 数据结构应用:根据需求选择合适的集合(如

LinkedList支持尾部操作,Queue保证FIFO)。 - 状态机管理:电梯的运行状态(停止、移动)和方向切换需严格遵循逻辑,避免死锁。

- 问题迭代解决:从单类实现到职责拆分,逐步优化,每一步都基于前序问题的解决。

进一步学习方向

- 设计模式应用:引入工厂模式(创建电梯)、策略模式(调度算法)、观察者模式(状态监听)。

- 多线程与并发:真实电梯系统需处理并发请求,需学习多线程同步和锁机制。

- 性能优化:多电梯调度中的负载均衡、最短路径算法(如Dijkstra)。

- 系统集成:结合GUI(如JavaFX)或Web接口,实现可视化调度。

建议

- 课程方面:

增加设计模式的讲解和实践,帮助学生理解如何将原则转化为代码。

提供更多迭代式作业,逐步引导学生从简单到复杂构建系统。 - 作业方面:

题目可增加开放性要求,鼓励学生尝试不同的调度算法。

提供更详细的测试用例,帮助学生验证边界情况(如无效楼层、并发请求)。 - 实践方面:

引入代码审查机制,让学生互相评价类设计是否符合原则。

鼓励使用工具(如PowerDesigner、SourceMonitor)进行类图绘制和代码分析。

通过三次电梯调度程序的设计,不仅掌握了面向对象的基本技能,更理解了软件设计的核心思想:职责清晰、结构合理、可扩展、可维护。这为后续更复杂系统的开发奠定了坚实基础。

)

结果False)