图像退化模型

在图像超分辨率(Super-Resolution, SR)任务中,退化模型(Degradation Model) 是核心基础概念之一。它的本质是模拟真实场景中高分辨率图像(High-Resolution, HR)如何转化为低分辨率图像(Low-Resolution, LR)的数学过程,是超分算法“反向恢复HR”的逻辑依据——只有明确LR的“来源”,才能更精准地从LR重建出HR。

一、退化模型的核心作用:连接HR与LR

图像超分辨率的本质是“逆问题”:已知LR,求解其对应的HR。而退化模型则是这个“逆问题”的“正向过程”定义——它回答了“HR是如何变成LR的”。

举个直观例子:我们用手机拍一张照片(HR),如果将照片缩小到1/4尺寸(降采样),再加上一点模糊和噪声,就得到了一张LR图。这个“缩小+模糊+加噪声”的过程,就是一个简单的退化模型。超分算法的目标,就是“撤销”这个过程,从LR还原出原本的HR。

二、退化模型的典型组成部分

真实场景中,HR到LR的退化并非单一过程,而是多种失真的叠加。一个完整的退化模型通常包含以下3个核心模块(按发生顺序排列),部分场景还会加入额外失真:

| 模块 | 物理/技术成因 | 数学/算法实现 |

|---|---|---|

| 1. 模糊(Blurring) | 镜头光学衍射、拍摄时手抖(运动模糊)、对焦不准(散焦模糊)等 | 卷积操作(用模糊核(Blur Kernel) 与HR卷积),常见核包括: - 高斯核(模拟镜头模糊) - 运动核(模拟手抖/物体运动) - 散焦核(模拟对焦不准) |

| 2. 降采样(Downsampling) | 图像传感器像素密度低、图像压缩/传输时的尺寸缩小等 | 对模糊后的HR进行“隔点采样”,缩放因子s(如s=2表示LR尺寸是HR的1/2),常见采样方式:- 双线性采样(Bilinear) - 双三次采样(Bicubic,传统超分常用) - 最近邻采样(Nearest-Neighbor,失真较大) |

| 3. 噪声(Noise) | 图像传感器的电子噪声、低光环境下的光子噪声等 | 向降采样后的图像叠加随机噪声,常见类型: - 高斯噪声(最常见,模拟电子噪声) - 泊松噪声(模拟低光光子噪声) - 椒盐噪声(模拟传感器坏点) |

| 4. 额外失真(可选) | 图像压缩(如JPEG)、几何偏移(如镜头畸变)等 | - JPEG压缩:引入块效应(Block Artifact) - 几何失真:加入微小旋转/平移 |

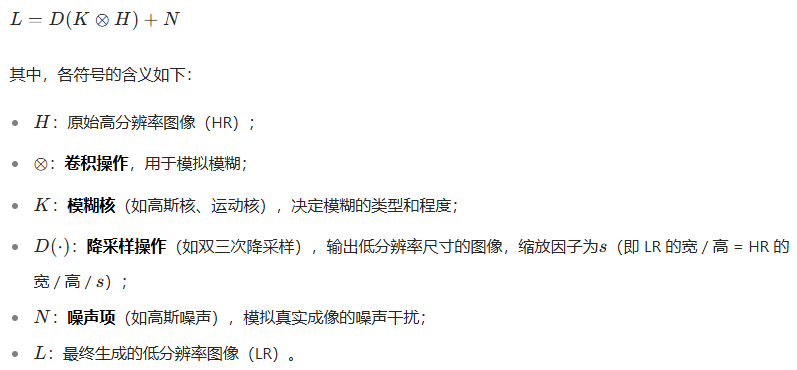

三、退化模型的数学表达

最经典、最通用的退化模型可表示为以下公式,它整合了上述核心模块:

这个公式的逻辑链是:HR先被模糊核卷积→再降采样缩小尺寸→最后叠加噪声→得到LR,完全贴合真实成像的物理过程。

四、退化模型的分类:从“合成”到“真实”

根据对“退化过程”的假设精度,退化模型可分为两大类,其差异直接决定了超分算法的性能和泛化能力:

1. 合成退化模型(Synthetic Degradation)

- 定义:基于简单、固定的假设模拟退化,退化过程完全可控(如固定模糊核、固定缩放因子、固定噪声强度)。

- 特点:

- 优点:易于生成大量“HR-LR配对数据”(只需用固定规则处理HR即可得到LR),适合传统超分算法(如SRCNN、FSRCNN)的训练;

- 缺点:与真实场景的退化差异大(真实退化的模糊核、噪声、缩放因子都是随机的),导致算法在“真实LR图”上效果差(泛化性弱)。

- 典型例子:

- 双三次降采样退化(最常用的合成退化):直接对HR进行双三次降采样得到LR,不添加模糊和噪声(即公式中$ K $为单位核,$ N=0 $);

- 固定高斯模糊+双三次降采样:如用标准差$ \sigma=1.0 $的高斯核卷积HR,再以$s=4$降采样,最后加标准差$ \sigma=0.01 $的高斯噪声。

2. 真实退化模型(Real-World Degradation)

- 定义:基于真实场景的成像规律,模拟更复杂、更随机的退化过程,尽可能贴近“真实拍摄的LR图”(如手机/相机拍的低清图)。

- 特点:

- 优点:生成的LR更接近真实场景,训练出的超分算法泛化能力强(在真实LR图上效果好);

- 缺点:退化过程复杂(需统计真实退化的分布),数据生成成本高。

- 典型例子:

- Real-ESRGAN的退化模型(当前主流真实退化之一):

- 随机选择模糊核(从高斯核、运动核、散焦核中随机选,参数随机);

- 随机降采样(缩放因子$s$从2、3、4中随机选,采样方式随机);

- 随机加噪声(高斯/泊松噪声,强度随机);

- 随机添加JPEG压缩失真(压缩质量从30到95随机)。

- 基于真实采集核库的退化:从真实相机拍摄的HR-LR配对数据中,估计出真实的模糊核集合(即“核库”),再用这些真实核模拟退化。

- Real-ESRGAN的退化模型(当前主流真实退化之一):

五、退化模型的重要性:决定超分算法的上限

退化模型是超分算法设计的“基石”,其质量直接影响算法的性能:

- 训练数据的“源头”:深度学习超分需要大量HR-LR配对数据,退化模型就是“将HR转化为LR”的工具——没有退化模型,就无法生成训练数据;

- 算法逻辑的“依据”:超分是“逆退化”过程,若退化模型与真实LR的退化不匹配,算法的“逆操作”就会偏离目标(比如用“双三次退化”训练的算法,无法处理真实场景中“运动模糊+噪声”的LR);

- 泛化能力的“关键”:传统超分算法泛化差的核心原因,就是用了“合成退化模型”;而当前先进的超分算法(如Real-ESRGAN、SwinIR)之所以能处理真实LR,正是因为采用了“真实退化模型”。

六、当前挑战:真实退化的“不确定性”

尽管真实退化模型已大幅提升超分性能,但仍面临核心挑战:真实场景的退化具有极强的“不确定性”——不同相机(手机/单反)的传感器噪声、镜头模糊不同;不同拍摄场景(低光/运动/静态)的退化也不同,无法用一个“万能模型”覆盖所有真实退化。

因此,当前研究热点包括:

- 基于“真实HR-LR数据集”的退化核估计(如DIV2K、Flickr2K的真实子集);

- 无监督/自监督超分(无需HR-LR配对,直接从真实LR中学习退化规律);

- 自适应退化模型(根据输入LR的特征,动态调整退化参数)。

总结

退化模型是图像超分辨率的“逻辑起点”,它定义了“HR如何变成LR”,直接决定了超分算法的训练基础、恢复逻辑和泛化能力。从早期简单的“合成退化”(如双三次降采样)到当前复杂的“真实退化”(如随机模糊+噪声+压缩),退化模型的演进正是超分算法从“实验室效果”走向“真实场景应用”的核心驱动力。

降采样率、升尺度比、缩放因子

在图像超分辨率(Super-Resolution, SR)算法中,降采样率、升尺度比和缩放因子是描述“图像分辨率变化”的核心概念,三者均围绕“高分辨率图像(HR)”与“低分辨率图像(LR)”的空间维度转换展开,但对应场景、定义和作用截然不同。下面通过“定义+作用+示例”的方式逐一解析,并通过对比明确三者关系。

一、降采样率(Downsampling Rate):从HR到LR的“缩小比例”

降采样率描述的是高分辨率图像(HR)被缩小为低分辨率图像(LR)时的比例,是模拟“真实LR图像生成过程”的关键参数(例如相机传感器限制、图像压缩、远距离拍摄等导致的分辨率降低)。

1. 核心定义

设HR图像的空间分辨率为 ( W_{HR} \times H_{HR} )(宽×高),LR图像为 ( W_{LR} \times H_{LR} ),则降采样率通常表示为 “1/k”(k为缩小倍数),满足:

( W_{LR} = W_{HR} \times (1/k) ),( H_{LR} = H_{HR} \times (1/k) )

其中k是正整数(常见k=2,4,8),降采样率的本质是“LR相对于HR的尺寸占比”。

2. 作用

- 生成训练数据:超分模型训练时,需用“HR→LR”的配对数据(监督学习),降采样率决定了LR的“模糊程度”——k越大(降采样率1/k越小),LR分辨率越低,后续超分恢复难度越大。

- 模拟真实退化:真实场景中的LR图像(如手机拍摄的低清图)本质是HR信号的“降采样产物”,降采样率需匹配真实退化的尺度(例如监控视频的LR通常对应k=4的降采样)。

3. 示例

若HR图像为 ( 1024 \times 768 )(宽×高):

- 当k=2(降采样率1/2)时,LR为 ( 512 \times 384 );

- 当k=4(降采样率1/4)时,LR为 ( 256 \times 192 )。

4. 常见降采样方法

降采样需结合“抗混叠滤波”(避免高频信息丢失导致的锯齿状伪影),常用方法包括:双线性插值(Bilinear)、双三次插值(Bicubic)、 Lanczos插值等,其中Bicubic是超分训练中最常用的降采样方式。

二、升尺度比(Upscaling Ratio):从LR到HR的“放大比例”

升尺度比是超分辨率算法的核心目标参数,描述“低分辨率图像(LR)被恢复为高分辨率图像(SR,超分结果)时的放大倍数”,直接决定超分算法的输出分辨率。

1. 核心定义

设LR图像分辨率为 ( W_{LR} \times H_{LR} ),超分结果SR的分辨率为 ( W_{SR} \times H_{SR} ),则升尺度比表示为 “k×”(k为放大倍数),满足:

( W_{SR} = W_{LR} \times k ),( H_{SR} = H_{LR} \times k )

其中k是正整数(工业界常见2×、4×,学术研究中可达8×、16×),升尺度比的本质是“SR相对于LR的尺寸放大倍数”。

2. 作用

- 定义超分任务难度:升尺度比越大,需从LR中“生成”的高频细节越多(例如4×超分需补充LR中不存在的15/16像素),算法设计难度显著提升(如需要更复杂的特征提取网络,如EDSR、RCAN、SwinIR等)。

- 匹配实际需求:不同场景需不同升尺度比——例如手机相册的“放大查看”常用2×超分,监控图像的“车牌清晰化”常用4×超分,卫星图像的“区域细节分析”可能需8×超分。

3. 示例

若LR图像为 ( 256 \times 192 ):

- 2×升尺度比下,SR为 ( 512 \times 384 );

- 4×升尺度比下,SR为 ( 1024 \times 768 )(与前文HR尺寸一致)。

三、缩放因子(Scaling Factor):通用的“分辨率转换比例”

缩放因子是一个更通用的概念,可描述“任意图像的放大或缩小”,既适用于“HR→LR的降采样”,也适用于“LR→SR的升采样”,需结合上下文判断方向(放大/缩小)。

1. 核心定义

设原始图像分辨率为 ( W_{src} \times H_{src} ),缩放后图像分辨率为 ( W_{dst} \times H_{dst} ),则缩放因子 ( s ) 满足:

( W_{dst} = W_{src} \times s ),( H_{dst} = H_{src} \times s )

- 当 ( s > 1 ) 时:图像被放大(对应超分的“升尺度”);

- 当 ( 0 < s < 1 ) 时:图像被缩小(对应“降采样”)。

2. 与前两者的关系

缩放因子是“降采样率”和“升尺度比”的“统一表达”,三者的对应关系如下:

| 概念 | 缩放因子s的取值 | 场景 | 本质 |

|---|---|---|---|

| 降采样率 | ( s = 1/k )(<1) | HR→LR(缩小) | LR/HR的尺寸占比 |

| 升尺度比 | ( s = k )(>1) | LR→SR(放大) | SR/LR的尺寸倍数 |

| 缩放因子 | ( s > 1 )或( 0 < s < 1 ) | 任意缩放(放大/缩小) | dst/src的尺寸比例 |

3. 示例

- 若用缩放因子描述“HR→LR降采样”:HR(1024×768)→LR(256×192),缩放因子 ( s = 256/1024 = 0.25 )(即降采样率1/4);

- 若用缩放因子描述“LR→SR升采样”:LR(256×192)→SR(1024×768),缩放因子 ( s = 1024/256 = 4 )(即升尺度比4×)。

四、三者关系与常见误区总结

1. 核心关系(以“标准超分训练流程”为例)

- 输入HR图像(如1024×768);

- 用降采样率1/k(如1/4)生成LR图像(如256×192);

- 超分模型以LR为输入,用升尺度比k(如4×)输出SR图像(如1024×768);

- 整个过程中,“降采样的缩放因子”为1/k,“升采样的缩放因子”为k,两者互为倒数。

2. 常见误区

- 误区1:将“降采样率”与“升尺度比”混淆。例如认为“4×降采样”是缩小4倍——正确表述应为“降采样率1/4”或“缩放因子0.25”。

- 误区2:认为“缩放因子只能大于1”。实际上缩放因子可小于1(对应缩小),仅当描述“超分放大”时,缩放因子才等于升尺度比。

- 误区3:忽略降采样率与升尺度比的匹配性。训练超分模型时,LR通常由HR按“降采样率1/k”生成,因此模型的升尺度比需设为k(否则SR尺寸与HR不匹配,无法计算损失)。

通过以上解析可明确:降采样率是“HR→LR的缩小比例”,升尺度比是“LR→SR的放大目标”,缩放因子是两者的通用表达。理解三者的差异与联系,是掌握超分算法设计、训练和应用的基础。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/908034.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

-- 性能优化与调试篇 - 实践)

- 教程)