【DID最全总结】90分钟带你速通双重差分!_哔哩哔哩_bilibili

目录

一、staggered DID 交错双重差分

二、动态双重差分

动态双重差分法公式解释

符号解释

公式逻辑与案例

与标准DID的区别

总结

“双减” 政策动态差分模型

(一)设定处理组和控制组

(二)被解释变量和解释变量

(三)模型中参数含义及案例说明编辑

基础双重差分模型

动态双重差分模型(事件研究设计)

带事件窗口截断的动态 DID 模型

系数解释

常规动态双重差分法情形

事件研究法情形(特殊动态双重差分法 )

联系

区别

上方表格

下方表格(数据归并与截断 )

用案例理解数据归并与数据截断

同质性处理效应案例理解

时间断点与驱动变量

窗口宽度与有效性、无偏性

窗口宽度不宜过长及稳健性检验

单一系数检验 or 联合检验

基期的选择会改变系数的显著性吗?基期选择有无标准?

“平行趋势假设成立” 的说法正确吗?

发表期刊偏好的平行趋势图

联合检验与单一检验

只能检验事前平行趋势

要特别关注事前估计系数是否有明显时间趋势

三、交错双重差分前沿:处理效应异质性探讨

处理效应异质性概念

具体操作案例

严格外生假设

无预期效应假设

单位处理变量值稳定假设

处理效应同质性假设

第一个图(交错 DID 示意图)

第二个图(交错 DID 的分解示意图)

模型设定

存在的潜在问题

计算组别 - 时期平均处理效应,再加权加总

使用插补估计量构造反事实结果进行估计

堆叠回归估计量

图中六种估计量对比

四、其他DID

广义 DID(Generalized DID)

队列 DID(Cohort DID)

异质性 DID(Heterogeneous DID)

区别与联系

核心解释变量

控制变量

其他信息

检验设置原理

表格内容解读

一、staggered DID 交错双重差分

二、动态双重差分

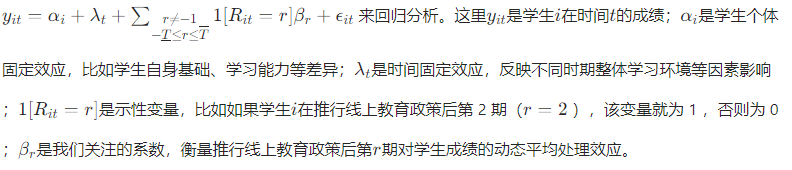

AI:继续帮我解释这个公式,公式部分用latex格式输出

动态双重差分法公式解释

公式结构:

符号解释

| 符号 | 含义 | 发音 |

|---|---|---|

| Yit | 结果变量(如经济增长率),表示个体 i 在时间 t 的观测值。 | "Y sub i t" |

| α | 截距项,表示所有变量为0时的基准值。 | "阿尔法" (alpha) |

| Di | 处理组虚拟变量,Di=1 表示个体 i 属于处理组(如开放经济特区)。 | "D sub i" |

| TD | 个体 i 接受政策干预的具体时间(如深圳在1980年开放)。 | "T sub D" |

| 1(⋅) | 示性函数,条件成立时取1,否则取0。 | "指示函数" |

| EW | 事件窗口(Event Window),定义政策前后的时间范围(如-3到+5年)。 | "事件窗口" |

| 政策实施前第 s 期的动态效应系数(如政策前3年)。 | "贝塔s前" | |

| 政策实施后第 s 期的动态效应系数(如政策后2年)。 | "贝塔s后" | |

| ui | 个体固定效应,控制个体 �i 不随时间变化的特征(如地理位置)。 | "u_i" |

| ηi | 时间固定效应,控制全局时间趋势(如全国经济周期)。 | "艾塔i" (eta i) |

| εit | 随机误差项,包含未观测到的扰动因素。 | "艾普西隆i t" |

公式逻辑与案例

案例:研究中国不同城市开放经济特区对经济增长的动态影响(如深圳1980年开放,浦东1990年开放)。

-

时间对齐:

-

将每个城市的政策实施年份设为相对时间原点 TD(如深圳的 TD=1980,浦东的 TD=1990)。

-

定义事件窗口 EW(如政策前后各5年)。

-

-

动态效应分解:

-

政策前效应(Pre):

检验政策前是否存在预期效应(如开放前3年是否已开始增长)。

检验政策前是否存在预期效应(如开放前3年是否已开始增长)。 -

政策后效应(Post):

捕捉政策实施后不同年份的影响(如开放后第2年效应最大)。

捕捉政策实施后不同年份的影响(如开放后第2年效应最大)。 -

窗口外效应(Precut/Postcut):

检验窗口外的长期趋势(如政策前10年或后10年的效应)。

检验窗口外的长期趋势(如政策前10年或后10年的效应)。

-

-

示性函数作用:

-

:在相对时间 s 年时取1(如深圳1983年对应 s=3)。

:在相对时间 s 年时取1(如深圳1983年对应 s=3)。 -

:政策实施窗口期结束后取1。

:政策实施窗口期结束后取1。

-

与标准DID的区别

| 维度 | 动态DID | 标准DID |

|---|---|---|

| 时间参照 | 以政策实施时点为相对时间原点 | 以绝对时间划分政策前后(如1990年前后) |

| 效应分解 | 区分政策前、后不同时期的动态效应 | 假设政策效应在实施后恒定 |

| 适用场景 | 政策分阶段实施、需分析动态异质性 | 政策统一实施、效应稳定 |

总结

动态双重差分法通过将时间对齐到政策实施点,灵活捕捉政策效应的动态变化(如预期效应、短期与长期影响),解决了交错政策场景下的因果推断问题。公式中的示性函数和分阶段系数设计,使模型能够精准识别政策在不同时期的异质性作用。

AI:你是一位经济学教授,根据上传的图片公式,帮我举出一个简单易懂的与教育相关的案例来帮我解释动态双重差分模型,比如以双减政策为例。

以下以 “双减” 政策为例解释动态双重差分模型:

“双减” 政策动态差分模型

(一)设定处理组和控制组

- 处理组:选择实施 “双减” 政策地区的中小学学生 。这些地区在某一时点TD开始实施 “双减” 政策。

- 控制组:选择未实施 “双减” 政策地区的中小学学生(假设存在这样的地区) 。

(二)被解释变量和解释变量

(三)模型中参数含义及案例说明

通过这个模型,我们可以分析 “双减” 政策实施前不同时间阶段,处理组和控制组学生在学业成绩、学习压力等方面的差异,以及政策实施后不同时间阶段的差异变化,进而识别 “双减” 政策对学生学业和压力等方面的动态影响。

以下是动态双重差分模型的核心公式及其 LaTeX 代码:

基础双重差分模型

动态双重差分模型(事件研究设计)

带事件窗口截断的动态 DID 模型

系数解释

平行趋势假设检验

AI:帮我举个案例来解释这个图

AI:继续帮我用简单的案例帮我解释这个图

以 “新能源汽车补贴政策” 为例来解释:

常规动态双重差分法情形

一般情况下,研究新能源汽车补贴政策效果时,有部分地区早就推行补贴政策(处理组 ),部分地区一直没推行(控制组 )。处理组车辆销量等指标受政策影响,控制组不受影响,通过对比两组在政策实施前后的差异,用动态双重差分法分析政策效应。

事件研究法情形(特殊动态双重差分法 )

假设现在所有地区最终都会实施新能源汽车补贴政策,只是实施时间不同。比如地区 A 在第 1 年实施,地区 B 在第 3 年实施,地区 C 在第 5 年实施。此时不存在始终不实施补贴政策的地区。

所有地区的新能源汽车企业(个体)都会受到补贴政策处理,即所有个体的Di都等于 1 。

在这种情况下,我们依然可以分析政策在不同时间点的影响。比如,在地区 A 实施政策后(第 1 年 ),对比地区 A 和还未实施政策的地区 B、C 在汽车销量等指标上的差异,随着时间推移,地区 B、C 陆续实施政策,持续观察各地区在政策实施前后不同时间点的指标变化。这就是事件研究法,本质上是动态双重差分法在没有传统从未受处理控制组样本情况下的应用,通过关注不同个体在不同处理时点前后的变化,来研究新能源汽车补贴政策的动态效应。

AI:继续帮我用案例来解释这个图,重点帮我理解动态双重差分和事件研究法的区别与联系

我们继续以 “新能源汽车补贴政策” 为例,来理解动态双重差分法和事件研究法的区别与联系:

联系

两者都用于分析政策等干预措施在不同时间点的动态影响。就像研究新能源汽车补贴政策,不管是动态双重差分法还是事件研究法,目的都是搞清楚补贴政策在实施前、实施时以及实施后不同阶段,对新能源汽车销量、企业利润等指标产生怎样的动态变化。

区别

- 动态双重差分法:

- 存在明确的处理组和控制组 。比如在部分地区实施新能源汽车补贴政策(处理组),部分地区不实施(控制组) 。在图 (a) 中,实线代表处理组,虚线代表控制组。在政策实施前(时期 0 左侧 ),处理组和控制组的估计系数(可理解为两组在新能源汽车销量等指标上的差异情况 )有各自的变化趋势。政策实施后(时期 0 右侧 ),通过对比两组的变化,能看出政策对处理组的影响。比如发现处理组在政策实施后销量上升明显,而控制组变化不大,就说明补贴政策对处理组地区新能源汽车销量有促进作用。

- 它依赖于控制组作为参照,来准确识别政策效应,通过对比处理组和控制组在政策前后的差异,剥离出政策带来的净影响。

- 事件研究法:

- 不存在传统意义上始终不接受处理的控制组,所有个体最终都会受到政策影响,只是时间不同 。在图 (b) 中,因为没有明确的控制组,重点关注的是所有个体在各自政策实施时间点前后的变化情况。比如不同地区在实施新能源汽车补贴政策前后,新能源汽车销量等指标的波动。实线表示个体在政策实施前后的变化,虚线可以理解为一种平均趋势或预期趋势(不是像动态双重差分法中明确的控制组趋势 )。

- 更侧重于分析个体在自身政策实施时间点前后的动态变化,不依赖于一个固定不变的控制组来对比,而是从个体自身时间序列变化中挖掘政策影响。

大多数论文用的事件研究法

AI:继续帮我用简单的案例来理解这两个图

以研究 “电商平台促销活动对商家销售额的影响” 为例来理解这两个图:

上方表格

假设电商平台上有 6 个商家(个体 1 - 6 ),不同商家参加促销活动的时间不同。表格中的时期代表时间顺序,从 1 到 12 期。每个商家对应格子里的数字表示距离其参加促销活动的时期数,0 表示参加促销活动的当期 。比如个体 1 在第 4 期参加促销活动,那么第 1 期距离第 4 期是 - 3 期,第 2 期距离第 4 期是 - 2 期,以此类推。

下方表格(数据归并与截断 )

- 数据归并:为了便于分析促销活动在不同时间阶段对商家销售额的影响,将所有商家的数据按照相对处理时期(即距离参加促销活动的时期数 )进行整理。把不同商家参加促销活动前后相似时间段的数据归并在一起,像红色框内,将所有商家参加促销活动前 3 期( - 3 期 )、前 2 期( - 2 期 )等相似时间段的数据整合起来。这样做是因为虽然每个商家参加促销活动时间不同,但我们想对比在促销活动前相同相对时间段内商家销售额的变化情况,以及促销活动后相同相对时间段内的变化情况 。

- 数据截断:从图中可以看到,在相对处理时期中,只选取了一定范围的数据(红色框内 ),舍弃了部分数据。比如舍弃了个体 1 在相对处理时期 4 - 8 期的数据。这是因为在研究中,我们可能只关心促销活动前后特定时间段内的影响,超出这个时间段的数据对于研究目的帮助不大,或者可能会引入其他干扰因素,所以进行截断处理 。通过这样的数据归并和截断,能更有效地分析电商平台促销活动在特定时间窗口内对商家销售额的动态影响。

AI:继续帮我用简单的案例理解这个图,并说明什么是同质性处理效应,用简单的案例帮助我理解什么是同质性处理效应。

用案例理解数据归并与数据截断

假设我们研究 “共享单车投放政策对城市交通拥堵指数的影响”。不同城市实施共享单车投放政策的时间不同,收集到了多个城市在不同时间点的交通拥堵指数数据。

- 数据归并:

- 处理方法:设定一个时间窗口,比如我们关注政策实施前K=3期和实施后L=3期的情况。如果某个城市在政策实施前的时间点l小于等于 - 3 ,就将其设定为 - 3 ;如果在政策实施后的时间点l大于等于 3 ,就设定为 3 。这样做是为了把不同城市在相似时间段的数据规整到一起。例如,城市 A 在第 5 期实施政策,城市 B 在第 8 期实施政策,将它们距离政策实施时间过远的数据进行调整,使数据都在我们关注的政策前后 3 期这个范围内 。

- 样本:保留全部样本,这样可以利用所有城市在这个规整后的时间窗口内的数据,提高对共享单车投放政策影响交通拥堵指数的估计效率。比如有 100 个城市的数据,都能参与分析,能更全面地反映政策效果 。

- 假设:需要额外施加同质性处理效应假设。意思是假设不同城市在政策实施前后相同相对时间段内,共享单车投放政策对交通拥堵指数的影响效果是相似的。比如假设在政策实施后第 1 期,不管是大城市还是小城市,共享单车投放对交通拥堵指数降低的作用方式和程度是类似的。

- 数据截断:

- 处理方法:直接删除政策实施前 3 期( - 3 )之前和实施后 3 期(3 )之后的样本数据。例如,只保留每个城市在政策实施前 3 期到实施后 3 期的数据,其他时间的数据都不要了 。

- 样本:这种方式减少了样本数量,可能会引起问题。一方面,非随机删除样本可能导致样本选择偏差,比如删除的数据中可能存在一些特殊城市的特殊时间段数据,这些数据如果保留可能会影响政策效果的判断;另一方面,样本数减少会放大标准误,降低对共享单车投放政策影响交通拥堵指数估计的精度 。

- 假设:不需要额外施加像数据归并那样关于处理效应同质性的假设。

同质性处理效应案例理解

还是以 “共享单车投放政策对城市交通拥堵指数的影响” 为例。假设有城市 C 和城市 D ,城市 C 在第 1 年实施共享单车投放政策,城市 D 在第 2 年实施。同质性处理效应假设就是认为,在政策实施后的第 1 个月(相同相对处理时期 ),共享单车投放在城市 C 和城市 D 对交通拥堵指数的影响机制和程度是一样的。比如都使得交通拥堵指数下降了 5% ,且下降的原因都是因为一部分市民选择共享单车出行,减少了私家车使用。如果不符合这个假设,可能城市 C 因为本身公共交通不完善,共享单车投放后大幅缓解拥堵;而城市 D 公共交通发达,共享单车投放对拥堵缓解作用有限,这样就不满足同质性处理效应假设了。

AI :继续帮我用简单的案例帮我解释这个图

以研究 “城市地铁开通对周边房价的影响” 为例来解释:

时间断点与驱动变量

把地铁开通这个事件当作一个时间断点。时间就是驱动变量,在地铁开通前的不同时间点,周边房价有其自身的变化趋势;地铁开通后,房价可能因为交通便利性提升等因素发生变化。比如在地铁开通前 1 年、前半年等不同时间,以及开通后 1 年、后半年等时间,我们记录周边房价数据,时间就是推动我们观察房价变化的关键变量。

窗口宽度与有效性、无偏性

- 窗口宽度宽的情况:如果我们选择一个很宽的事件窗口,比如从地铁规划公布前 5 年到地铁开通后 5 年。这样样本规模会很大,因为涵盖了很长时间的房价数据。大量的数据能让我们更全面地估计地铁开通对房价的影响,从统计角度来说估计会更有效。比如能捕捉到规划公布时房价的小幅度波动、建设过程中以及开通后的各种影响。但问题是,这么长的时间内,可能有很多其他因素影响房价,比如城市整体经济发展、出台新的房地产调控政策等。这些因素会干扰我们对地铁开通影响房价的判断,导致估计结果产生更大的偏误,也就是偏离了地铁开通对房价真实影响的数值。

- 窗口宽度窄的情况:若选择一个很窄的窗口,比如只看地铁开通前 1 个月到开通后 1 个月。这样其他干扰因素相对较少,估计结果可能更接近真实的地铁开通对房价的影响,偏误较小。但样本量有限,可能无法全面反映地铁开通对房价的影响,估计的有效性就会降低。比如可能忽略了地铁开通前人们预期带来的房价变化,或者开通后短期内还未显现的长期影响。

窗口宽度不宜过长及稳健性检验

总体来看,事件窗口宽度不宜过长,因为过长会引入过多干扰因素。在实际研究中,为了确保研究结果可靠,我们会更换事件窗口宽度做稳健性检验。比如先选择地铁开通前 1 年到开通后 1 年的窗口进行分析,得到一个地铁开通对房价影响的结果;再选择开通前半年到开通后半年的窗口重新分析。如果不同窗口宽度下,都能得出地铁开通会使周边房价上升一定比例的类似结论,就说明研究结果比较稳健,更可信。

AI: 继续帮我用简单的案例帮我解释这个图

仍以 “新能源汽车补贴政策对汽车销量的影响” 为例来解释:

单一系数检验 or 联合检验

- 单一系数检验:假设我们用双重差分模型研究补贴政策效果,模型中有多个系数来衡量不同时期政策的影响。单一系数检验就是单独看每个系数是否显著。比如政策实施后第 1 期对应的系数,检验它是否显著不为 0 ,判断这一期补贴政策对新能源汽车销量是否有影响。但只看单一系数,可能忽略不同时期影响之间的关联。

- 联合检验:是同时检验多个系数,比如检验政策实施后第 1 期、第 2 期、第 3 期等多个时期对应的系数是否同时为 0 。这样能从整体上判断补贴政策在多个时期综合起来对销量有没有影响,考虑了不同时期影响的关联性,但可能掩盖单个时期的独特影响。

基期的选择会改变系数的显著性吗?基期选择有无标准?

- 基期选择对系数显著性的影响:基期就是作为参照的时间点。如果选政策实施前 1 年作为基期,计算出的政策实施后各期系数,衡量的是相对于这 1 年前销量的变化。若换成政策实施前半年为基期,由于前期销量水平不同,计算出的政策实施后各期系数可能不同,显著性也可能改变。比如以前 1 年为基期,政策实施后第 1 期系数不显著;换成前半年为基期,可能就显著了。

- 基期选择标准:没有绝对标准。一般选政策实施前相对稳定、能代表正常状态的时期。比如新能源汽车行业在补贴政策前,市场没大波动的时段。也可多尝试不同基期,看结果是否稳健。

“平行趋势假设成立” 的说法正确吗?

平行趋势假设是指处理组和控制组在政策实施前的趋势相同。在补贴政策例子里,就是假设实施补贴地区(处理组)和未实施补贴地区(控制组)在补贴前新能源汽车销量趋势一样。这是双重差分法的关键假设。但现实中很难完全满足,可能处理组地区本身就有发展新能源汽车产业规划,即使没补贴,销量增长趋势也和控制组不同。所以说 “平行趋势假设成立” 并不绝对正确,只是研究中近似的假定,需要通过检验判断是否大致满足。

发表期刊偏好的平行趋势图

不同期刊对平行趋势图呈现方式有偏好。有的期刊喜欢趋势图简洁明了,突出处理组和控制组在政策前后的主要变化;有的期刊可能要求图中包含更多统计信息,如置信区间,展示估计结果的不确定性。作者投稿时,要按目标期刊偏好绘制平行趋势图,增加发表机会。

AI:继续帮我用简单的案例帮我理解这个图,尤其是图中的两个图片的对比分析解释。

以 “大学生创业扶持政策对创业成功率的影响” 为例来理解:

联合检验与单一检验

- 联合检验更为合理:在研究大学生创业扶持政策时,政策实施后不同时间点对创业成功率的影响是相互关联的。联合检验同时考虑多个时间点的系数,能从整体上判断政策在不同阶段综合起来对创业成功率有无影响,比单独看每个时间点(单一检验)更全面合理。

- 联合检验不受基期选择影响;单一检验受影响:基期就是作为参照的时间点。假设以政策实施前 1 年为基期(基期 = - 1 )和以政策实施前 8 年为基期(基期 = - 8 ) 。从左侧单一系数显著性图(a)看,不同基期下,各相对处理时期的估计系数有明显差异,说明单一检验结果受基期选择影响大。右侧联合检验显著性图(b)中,不同基期对应的 P 值很稳定,说明联合检验结果不受基期选择干扰 。

只能检验事前平行趋势

在双重差分模型里,平行趋势假设要求处理组(享受创业扶持政策的大学生 )和控制组(未享受政策的大学生 )在政策实施前创业成功率趋势相同。我们只能通过数据检验政策实施前是否满足这个假设,因为政策实施后处理组受政策影响,趋势必然改变,无法再检验平行趋势。

要特别关注事前估计系数是否有明显时间趋势

从左侧图(a)观察政策实施前(相对处理时期为负的阶段 ),如果估计系数有明显上升或下降趋势,说明处理组和控制组在政策实施前创业成功率趋势不一致,不满足平行趋势假设。若事前系数较为平稳,没有明显时间趋势,才更可能满足平行趋势假设,这样后续用双重差分模型分析政策效果才更可靠。

三、交错双重差分前沿:处理效应异质性探讨

AI:帮我用简单的案例解释这个图,尤其是处理效应异质性的概念和具体的操作案例。

处理效应异质性概念

以 “地区教育补贴政策对学生成绩提升的影响” 为例来理解处理效应异质性。假设有多个地区先后实施教育补贴政策,不同地区的学生群体、教育基础、师资力量等存在差异。

在传统双重差分法中,我们假定政策对所有地区学生成绩提升的影响是相同的。但实际上,教育资源原本就丰富的地区,学生可能有更多学习渠道,补贴政策带来的成绩提升幅度相对较小;而教育资源匮乏的地区,补贴政策能改善教学条件、增加学习资源,对学生成绩提升的作用可能更大。这种不同地区(个体)因自身特征差异导致政策对其产生不同影响的现象,就是处理效应异质性 。

具体操作案例

- 数据收集:收集多个地区在教育补贴政策实施前后的学生成绩数据,同时记录地区的经济发展水平、师资数量、学校硬件设施等特征数据。

- 传统方法问题:如果用传统双向固定效应模型来分析,它默认所有地区受政策影响相同,会把这些地区混在一起计算平均处理效应。但由于存在处理效应异质性,比如教育资源好的地区和差的地区受政策影响不同,这样计算出的结果可能无法准确反映政策真实效果,产生估计偏误。

- 异质性 - 稳健估计方法操作

- 分组回归法:根据地区的某些特征(如经济发展水平高、中、低 )将地区分成不同组,然后分别对每组进行双重差分分析。比如经济发展水平高的地区一组,看这组内教育补贴政策对学生成绩的影响;经济发展水平低的地区一组,单独分析其政策影响。这样可以分别得到不同组的处理效应,避免因整体混合分析掩盖地区间的差异。

- 交互项法:在回归模型中加入政策变量与地区特征变量(如师资数量 )的交互项。例如,将教育补贴政策变量与地区师资数量变量相乘作为一个新的交互项放入模型。通过这个交互项系数,可以分析师资数量不同的地区,教育补贴政策对学生成绩影响的差异,从而捕捉处理效应异质性。

AI: 帮我用简单的案例解释这个图

以 “环保补贴政策对企业污染排放量的影响” 为例来解释这些假设:

严格外生假设

- 理论层面:严格外生假设要求政策(环保补贴政策)的实施与企业污染排放量等结果变量完全无关,不受结果变量的任何影响。从数学角度,它比平行趋势假设更强。平行趋势假设只是要求处理组和控制组在政策实施前趋势相同。但在实际研究中,比如研究环保补贴政策时,很难有其他因素能让政策实施和企业污染排放毫无关联,所以二者差别不大。

- 实际案例:若存在严格外生,就是说政府发放环保补贴完全不考虑企业当前或未来的污染排放情况。但实际中,政府可能会倾向给污染排放较高的企业补贴,让其改进技术,这就违背了严格外生假设。

无预期效应假设

- 定义理解:该假设指企业在当前时期的污染排放量,不会受到未来是否会获得环保补贴政策影响。

- 实际案例:如果企业提前得知未来可能会得到环保补贴,即便当前没得到补贴,也可能提前减少污染排放,这就违背了无预期效应假设。只有企业当前污染排放不受未来政策预期干扰,才符合该假设。

单位处理变量值稳定假设

- 定义理解:不同企业是否受到环保补贴政策冲击是相互独立的。一家企业获得补贴,不影响其他企业获得补贴的概率和时间。

- 实际案例:假如地区政府规定,只有部分特定行业企业能获得补贴,且这些企业之间存在关联(如产业链上下游 ),一家企业获得补贴可能影响产业链上其他企业是否获得补贴,就违背了该假设。只有各企业获得补贴的情况互不干扰,才满足这一假设。

处理效应同质性假设

- 组别间同质:环保补贴政策对不同类型企业(如大型企业、小型企业 )减少污染排放的影响程度相同。若大型企业因资金和技术优势,利用补贴大幅减少污染排放,而小型企业因自身限制效果不佳,就不满足这一点。

- 时间维度同质:对于同一时间获得环保补贴的企业,随着时间推移,补贴对减少污染排放的效果不变。若刚开始补贴能有效减少污染排放,但后期企业设备老化等原因导致效果减弱,就违背了该假设。如果忽视这一假设,估计的政策对企业污染排放量的影响就可能不准确 。

AI:继续帮我用简单的案例解释这两个图

第一个图(交错 DID 示意图)

假设我们研究 “电商平台优惠券发放政策对商家销售额的影响”。不同商家开始获得优惠券发放(政策处理 )的时间不同。

- 多个组别产生:随着时间推移,有的商家较早获得优惠券发放(处理组 ),有的商家较晚获得,还有商家一直没获得(控制组 ),这样就产生了多个组别,比如图中的 k 组、l 组、u 组 。

- TWFE 本质:双向固定效应模型(TWFE)在这种交错双重差分(DID)情境下,是把不同的 2*2 - DID 组合估计系数进行加权平均。就像在研究优惠券政策时,把不同时间段、不同商家组合(早获得优惠券的商家和未获得商家对比、晚获得优惠券的商家和未获得商家对比等 )下的估计系数加权平均,以此得到政策对商家销售额的总体影响估计。

第二个图(交错 DID 的分解示意图)

继续以上述优惠券发放政策为例。

- 与标准 DID 的关键不同:在标准 DID 中,处理组和控制组界限明确且固定。但在交错 DID 里,较早获得优惠券发放的商家(较早受处理个体 ),在较晚获得优惠券发放的商家(较晚受处理个体 )还没获得优惠券时,会作为其控制组进入估计。例如,商家 A 在第 1 期就获得优惠券,商家 B 在第 5 期才获得,在第 1 - 4 期,商家 A 就会作为商家 B 的控制组参与分析。

- “坏的控制组” 问题:Goodman - Bacon 指出较早接受处理的商家是 “坏的控制组” 。因为商家 A 在获得优惠券后(第 1 期之后 ),其销售额趋势可能已经因为优惠券政策改变了。当用它作为商家 B 在第 1 - 4 期的控制组时,由于商家 A 事前趋势已变,就不能很好地代表商家 B 在没有优惠券政策时的真实情况,可能导致对优惠券政策效果的估计出现偏差 。

AI:继续帮我用简单的案例来帮助我理解这个图

以研究 “线上教育推广政策对学生学习成绩的影响” 为例来理解:

模型设定

假设我们要研究不同学校在不同时间开始推行线上教育政策后,学生成绩的动态变化。用公式

存在的潜在问题

- “坏的控制组” 导致偏误:不同学校推行线上教育政策时间不同。比如学校 A 较早推行政策,学校 B 较晚推行。在分析学校 B 政策效果时,可能会把学校 A 在某些时段当作控制组。但学校 A 推行政策后,学生学习模式和成绩趋势已经改变,不能很好代表学校 B 未推行政策时的情况,就像用已经被线上教育影响过的学校作为参照,来判断另一个学校政策效果,会产生偏误 。

- 交叉污染问题:由于不同学校推行政策时间和效果有差异(处理效应异质性 ),在估计某个时期(如政策推行后第 3 期,对应β3 )的政策效果时,可能会把其他时期(比如第 2 期、第 4 期 )的影响权重赋予进来。比如本来想单纯看第 3 期线上教育对学生成绩提升作用,但因为不同学校效果不同,估计时可能混进了第 2 期政策还未充分发挥作用或第 4 期其他因素干扰的影响,导致β3估计不准确,受到其他时期系数的 “交叉污染” 。

- 平行趋势检验失效:即便实际上所有学校在政策实施前成绩趋势是平行的,但由于处理效应异质性(不同学校推行线上教育后效果差异大 ),用传统动态双向固定效应模型去检验平行趋势时,可能得出不满足平行趋势的错误结论。比如一些学校推行线上教育后成绩提升快,一些慢,这种差异会干扰对政策实施前趋势是否平行的判断,使得检验方法失效。所以在处理这类交错 DID 且存在处理效应异质性问题时,用 Dynamic TWFE 方法要很谨慎。

AI:继续帮我用简单的案例来解释理解这个图

还是以 “线上教育推广政策对学生学习成绩的影响” 为例,解释这三类 “异质性 - 稳健估计量”:

计算组别 - 时期平均处理效应,再加权加总

假设有多所学校(不同组别 )在不同时间推行线上教育政策。我们先分别计算每所学校在推行政策后的不同时期(比如推行后第 1 期、第 2 期等 ),该校学生成绩相较于未推行政策学校学生成绩的平均处理效应。例如,学校 A 在推行政策后第 1 期,学生成绩平均提高了 3 分,这就是学校 A 在该时期的平均处理效应。然后,根据一定规则(比如根据学校规模、学生数量等因素确定权重 ),对这些不同学校、不同时期的平均处理效应进行加权加总,得到一个综合的、能更准确反映线上教育推广政策对学生成绩影响的估计值。这样做可以避免传统方法中因处理效应异质性导致的偏差,更合理地考虑不同学校政策实施效果的差异 。

使用插补估计量构造反事实结果进行估计

反事实结果就是假设学校没有推行线上教育政策时学生的成绩情况。我们通过一些统计方法(插补估计量 )来构造这个反事实结果。比如,利用与推行线上教育政策学校特征相似(如学生基础、师资力量等相似 )但未推行政策的学校数据,结合统计学模型,推测出推行政策学校如果没有推行政策时学生的成绩。然后将实际推行政策后的学生成绩与构造出的反事实成绩相比较,就能更准确地评估线上教育政策对学生成绩的真实影响。例如,学校 B 推行线上教育政策后学生平均成绩是 80 分,通过插补估计量构造出如果没推行政策时平均成绩是 75 分,那么就可以得出线上教育政策使学校 B 学生平均成绩提高了 5 分 。

堆叠回归估计量

把不同学校、不同时间的数据进行 “堆叠” 整合。例如,将所有学校在推行线上教育政策前和推行后不同时期的学生成绩数据,以及相关的学校特征(如是否是重点学校、硬件设施情况等 )、时间特征(如学期、年份等 )数据整合在一起。然后进行回归分析,在这个过程中,考虑到不同学校和不同时间的差异(即处理效应异质性 ),通过特殊的回归方法和参数设定,来准确估计线上教育推广政策对学生成绩的动态影响。这样可以综合利用所有数据信息,避免因数据分散和处理效应异质性带来的估计偏差 。

图中六种估计量对比

图中展示了六种 DID 估计量在不同时间(距离接受处理的时间 )下对平均处理效应的估计情况。真实值代表线上教育推广政策对学生成绩影响的真实效果(实际很难确切知道 )。不同符号代表不同的估计方法,如 TWFE、Sun - Abraham 等。可以看到不同估计量在不同时间的估计值与真实值的偏离程度不同。比如,有些估计量在政策实施初期估计偏差较大,有些在后期偏差较大,通过对比能直观地看出各类估计量在处理处理效应异质性问题时的表现差异,帮助研究者选择更合适的估计方法 。

四、其他DID

AI:继续帮我用简单的案例解释双面的几个图片,尤其是广义DID、队列DID和异质性DID分别举例说明,并给出这三个DID的区别与联系。

广义 DID(Generalized DID)

- 案例:假设国家推行一项税收优惠政策,在全国统一铺开,所有企业都受到政策冲击。但不同规模企业受政策影响程度不同,大型企业因业务复杂、税收基数大,享受的优惠额度高,处理强度大;小型企业优惠额度相对低,处理强度小 。通过构建处理强度与时间哑变量的交互项放入模型,分析不同处理强度下企业在政策实施后不同时间的经营指标(如利润、投资规模 )变化,这就是广义 DID 的应用。

- 原理:适用于所有个体同时受政策冲击,但处理强度有差异的情况。重点关注处理强度和时间因素对结果变量的共同影响。

队列 DID(Cohort DID)

- 案例:研究不同出生队列人群受教育程度对收入的影响。比如分析 1980 - 1985 年出生队列、1986 - 1990 年出生队列等人群。由于是截面数据,缺少时间序列数据,用个体出生队列代替时间维度。对比不同出生队列人群在同一时间点(如都在 30 岁时 )的收入情况,控制其他因素(如性别、地区 )后,看受教育程度对收入的影响 。就像在研究中发现,高学历的 1986 - 1990 年出生队列人群比低学历同队列人群收入高,且与其他出生队列人群有收入差异。

- 原理:传统 DID 有地区和时间维度,队列 DID 在截面数据缺少时间维度时,用个体出生队列替代时间,比较不同队列个体在某方面的差异及政策(如教育政策 )对其影响。

异质性 DID(Heterogeneous DID)

- 案例:研究教育补贴政策对不同地区学生成绩的影响,考虑到地区经济水平、教育资源等差异(异质性 )。引入第三个维度变量,比如地区经济水平(高、中、低 ),进行三重差分(DDD)分析。先看不同地区(处理组和控制组 )学生成绩差异,再结合地区经济水平维度,分析经济水平不同时补贴政策对学生成绩影响的差异。比如发现经济水平高的地区,补贴政策对学生成绩提升作用较小;经济水平低的地区,提升作用较大 。这就是考虑异质性后的分析,还可进一步做异质性分析探讨其他因素影响。

- 原理:在双重差分基础上,考虑处理效应异质性,通过引入更多维度变量(如三重差分 )等方法,更细致分析政策在不同条件下对不同个体的影响差异。

区别与联系

- 区别

- 广义 DID:侧重处理强度差异,在所有个体同时受政策影响时,关注处理强度和时间对结果的联合作用。

- 队列 DID:针对截面数据,用出生队列代替时间维度,比较不同队列个体在某方面的差异及政策影响。

- 异质性 DID:强调处理效应异质性,通过增加维度变量(如 DDD ),分析政策在不同条件下对不同个体的差异化影响。

- 联系

- 都基于双重差分法(DID)思想,是 DID 方法在不同情境下的拓展应用,目的都是更准确分析政策或干预措施的因果效应,处理不同类型的数据和研究问题中的复杂性。

帮我给出公式中每个符号的发音和含义,用表格列出来。

| 符号 | 发音 | 含义 |

|---|---|---|

| i | /aɪ/ | 表示个体 |

| g | /dʒiː/ | 表示出生队列(年份) |

| c | /siː/ | 代表县 |

| p | /piː/ | 代表省份 |

| Y_Edui,g,c,p | /waɪ ˈedjuː ˌaɪ dʒiː siː piː/ | 受教育年限,即个体i在出生队列g、县c、省份p下的受教育时长 |

| β0 | /ˈbeɪtə ˈzɪərəʊ/ | 模型中的常数项,可理解为不考虑其他因素时受教育年限的基准值 |

| β1,γ | /ˈbeɪtə wʌn ˈɡæmə/ | 与出生队列γ相关的系数,用于衡量不同出生队列中下乡知青密度对受教育年限的影响 |

| %SDYc,p | /ˈsentiːdʒ ˈes diː waɪ ˌsiː piː/ | 各县下乡知青密度,为各县接受的下乡知青总数除以 1964 年该县总人口 |

| I(g=γ) | /aɪ ˈɡæmə/ | 出生队列(年份)的虚拟变量,当个体出生队列g等于γ时取值为 1,否则为 0 |

| β2 | /ˈbeɪtə tuː/ | 个体层面控制变量Xi,g,c,p对应的系数 |

| Xi,g,c,p | /eks ˌaɪ dʒiː siː piː/ | 个体层面控制变量,包括性别、民族等 |

| λc | /ˈlæmdə siː/ | 县级固定效应,反映县的一些不随个体和时间变化的特征对受教育年限的影响 |

| μg,p | /mjuː ˌdʒiː piː/ | 省份 - 出生队列(年份)固定效应,体现不同省份在不同出生队列上的固定影响因素 |

| Λc | /ˈlæmdə siː/ | 各县出生队列(年份)在 1946 - 1955 年的个体平均的小学或初中毕业率 |

| μg | /mjuː ˈɡæmə/ | 与出生队列g相关的固定效应因素 |

| /ˈlæmdə siː ˈkraʊz mjuː ˈɡæmə/ | 县基础教育水平与出生队列(年份)的交乘项,控制县初始教育水平与出生队列的交互影响 | |

| εi,g,c,p | /ɪpˈsɪlənt ˌaɪ dʒiː siː piː/ | 随机扰动项,包含所有未被模型考虑到的随机因素对受教育年限的影响 |

继续帮我解读这个表格

该表格展示了关于知青下乡对居民受教育情况影响的基准回归结果,因变量分为受教育年限、完成小学学业、完成初中学业三类,且区分农村和城市进行分析,以下是详细解读:

核心解释变量

- 知青密度 ×treat:衡量下乡知青密度与处理组(特定出生队列 )交互对因变量的影响。

- 受教育年限:农村地区系数为3.237∗∗∗ ,意味着在控制其他因素后,知青密度每增加一定程度,农村处理组居民受教育年限平均增加 3.237 年,且该结果高度显著(∗∗∗ 通常表示在 1% 的显著性水平下显著 );城市地区系数为 0.151,不显著,说明知青密度对城市处理组居民受教育年限影响不明显。

- 完成小学学业:农村地区系数0.441∗∗∗ ,表明知青密度增加与农村处理组居民完成小学学业的概率显著正相关;城市地区系数 - 0.0658 不显著,说明对城市居民完成小学学业无明显影响。

- 完成初中学业:农村地区系数0.767∗∗∗ ,显示知青密度增加有助于农村处理组居民完成初中学业;城市地区系数 - 0.0517 不显著,即对城市居民完成初中学业影响不显著。

控制变量

- 性别:在各回归中,性别系数均显著为正,说明男性在受教育年限、完成小学和初中学业方面,相较于女性有更明显优势 。比如在农村受教育年限回归中,性别系数为1.874∗∗∗ ,意味着男性受教育年限平均比女性多 1.874 年 。

- 民族:部分回归结果显著,表明民族因素对居民受教育情况存在一定影响 。如在农村受教育年限回归中,民族系数0.150∗∗∗ ,说明民族因素在一定程度上会影响农村居民受教育年限 。

其他信息

- 常数项:代表模型中其他未列出因素对因变量的综合影响,且均显著 。

- 观测值:农村样本观测值均为 2,775,858 ,城市样本观测值均为 417,883 ,反映样本规模 。

- R - squared:反映模型对因变量的解释程度。如农村受教育年限回归中 R - squared 为 0.310 ,说明模型解释了农村居民受教育年限 31% 的变异情况 。

- 固定效应:县固定效应、省 - cohort FE(省份 - 出生队列固定效应 )、教育基准组均为 “Y” ,表明模型控制了这些层面的固定效应,以排除相关干扰因素 。

继续帮我解读这个表格的内容

检验设置原理

- 第一种安慰剂检验:知青 “上山下乡” 运动前,将 1946 - 1950 年出生队列个体设为控制组,1951 - 1955 年出生队列个体设为处理组。因为在知青下乡运动前,这两个队列理论上都不应受到知青下乡政策影响,若模型估计出显著结果,说明原模型可能存在问题。

- 第二种安慰剂检验:知青 “上山下乡” 运动后,把 1970 - 1974 年出生队列个体作为控制组,1975 - 1979 年出生队列个体作为处理组 。此时知青下乡运动已基本结束,这两个队列也不应受该政策影响,以此检验原模型的稳健性。

表格内容解读

- 知青密度 ×treat:表格中该系数未显示估计值,正常情况下若检验有效,此系数应不显著。因为这两个检验设置下,处理组和控制组都不应受知青下乡政策对受教育情况等因变量的实质影响。若显著,说明原基准回归结果可能不可靠。

- 性别(男性 = 1 ):

- 安慰剂检验 1(1990 )中系数为 - 0.817 ,标准误 0.576 ,未达到显著水平。意味着在知青下乡运动前设定的队列对比中,性别对因变量(未明确列出,推测是受教育相关指标 )没有显著影响。

- 安慰剂检验 2(2000 )中系数 - 0.432 ,标准误 0.319 ,同样不显著。即在知青下乡运动后设定的队列对比里,性别对因变量影响不显著。

- 民族(汉族 = 1 ):

- 安慰剂检验 1(1990 )中系数2.286∗∗ ,标准误 0.0300 ,在 5% 显著性水平下显著。说明在知青下乡运动前的队列对比中,民族因素对因变量有显著影响。

- 安慰剂检验 2(2000 )中系数0.665∗∗ ,标准误 0.0150 ,在 5% 显著性水平下显著。表示知青下乡运动后的队列对比里,民族因素对因变量也有显著影响。

- 常数项:

- 安慰剂检验 1(1990 )中常数项0.0802∗∗∗ ,标准误 0.0554 ,在 1% 显著性水平下显著。

- 安慰剂检验 2(2000 )中常数项0.477∗∗∗ ,标准误 0.0401 ,在 1% 显著性水平下显著。常数项反映模型中未包含变量的综合影响,显著说明存在其他因素影响因变量 。

- 观测值:安慰剂检验 1(1990 )观测值为 960123 ,安慰剂检验 2(2000 )观测值为 947025 ,代表参与回归分析的样本数量 。

- R - squared:分别为 0.267 和 0.216 ,表示模型对因变量的解释程度,即模型能解释因变量 26.7%(1990 检验 )和 21.6%(2000 检验 )的变异情况 。

- 固定效应:县固定效应、省 - cohort 固定效应、教育 base - cohort FE 均为 “Y” ,表明模型控制了这些层面的固定效应,以排除相关干扰因素 。

)

使用篇二:docker 镜像)

)

ScrollList滚动数据列表)