第一次作业:

作业内容:

基础配置:支持自定义最小(≥1)、最大楼层(> 最小楼层),默认停靠 1 层;

请求处理:区分电梯内(纯楼层)、电梯外(楼层 + 方向)请求,支持上行 / 下行方向,过滤无效请求;

调度规则:严格遵循 LOOK 算法,优先处理同方向请求,处理完后切换反向;

运行模拟:每次移动 1 层,需停靠时输出开门 / 关门日志,无需停靠时输出当前楼层 + 方向;

输入输出:支持 “end” 结束输入,按题目要求格式化输出运行过程。

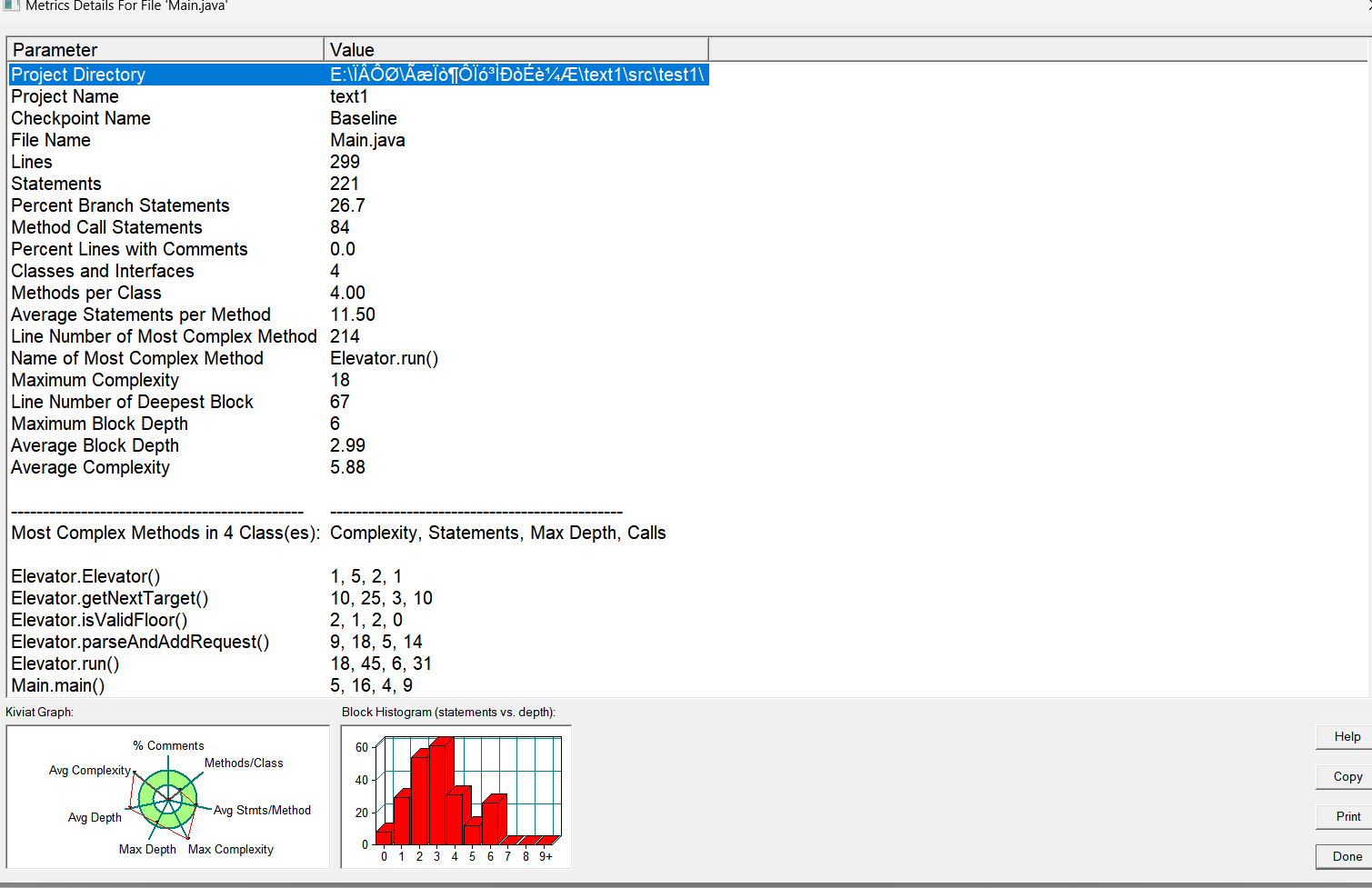

代码规模:

- 方法参数统计(Parameter 列)

展示各方法的参数值分布(如Elevator.isValidFloor()的参数为2,1,2,0),反映方法的输入数据特征,用于调试或测试用例分析。 - 代码块深度(Block Depth)与语句数(Statements)

Block Depth:代码块的嵌套层级(0 = 最外层,数字越大嵌套越深);

Statements:对应层级的代码语句数量;

核心特征:

嵌套层级主要集中在0-5层(6+层的语句数为 0);

嵌套层级为2时,语句数最多(54 条),说明代码存在一定的嵌套逻辑(如循环、条件判断的多层嵌套)。

第二张图:项目整体代码指标

这是项目的核心静态分析数据,聚焦Main.java文件: - 基础结构指标

Files:分析的文件是Main.java;

Lines:代码总行数 299 行;

Statements:有效代码语句 221 条;

Classes and Interfaces:包含 4 个类(对应代码中的RequestNode、RequestList、Elevator、Main);

Methods per Class:平均每个类有 4 个方法;

Percent Lines with Comments:注释占比 0%(对应之前 “删除注释” 的操作)。 - 复杂度指标(核心关注点)

Maximum Complexity:最大复杂度 18(对应方法Elevator.run());

Average Complexity:平均复杂度 5.88;

Maximum Block Depth:代码块最大嵌套深度 6;

Average Block Depth:平均嵌套深度 2.99;

Most Complex Method:最复杂的方法是Elevator.run()(复杂度 18、语句数多、嵌套深)。 - 可视化图表

Block Histogram:柱状图展示 “代码块嵌套深度 - 对应语句数” 的分布,与第一张图的Block Depth数据一致,嵌套层级 2-3 的语句占比最高;

Kiviat Graph:雷达图展示 “平均复杂度、平均嵌套深度、平均方法语句数” 等核心指标,直观体现代码的整体复杂度水平。

总结

这份报告反映出:

代码嵌套逻辑较多(最大嵌套深度 6),尤其是Elevator.run()方法的复杂度较高(18),后续维护时需注意该方法的逻辑梳理;

代码无注释(注释占比 0%),可读性依赖代码本身的结构;

项目结构清晰(4 个类),但核心业务方法(如Elevator.run())的复杂度偏高,可考虑后续拆分逻辑以降低维护成本;

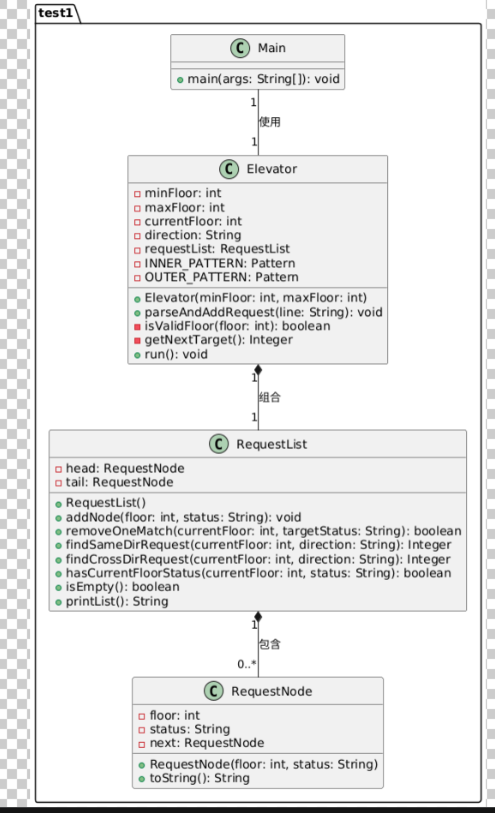

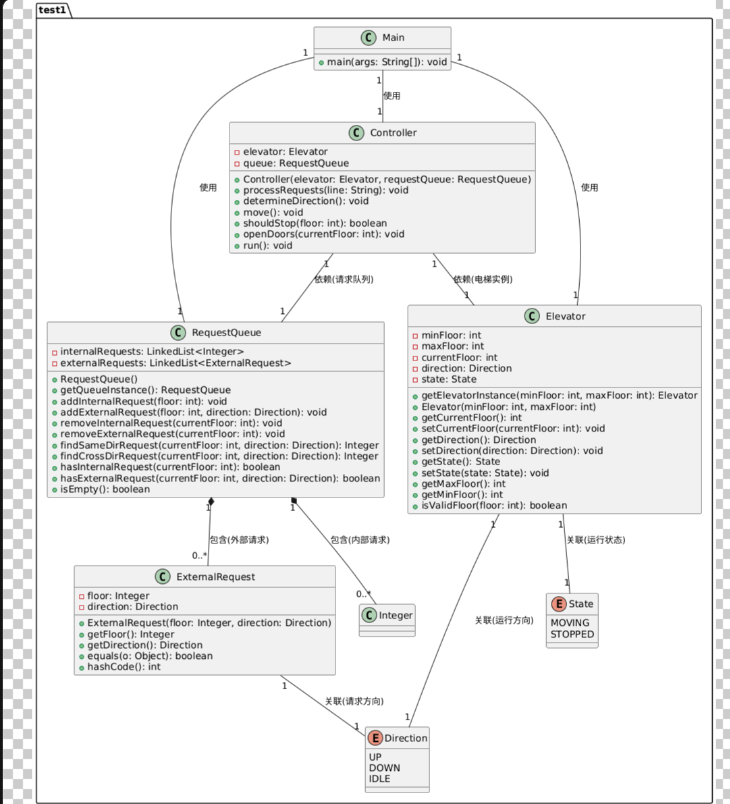

该作业的类图如下:

- 数据载体类:RequestNode

核心作用:封装单个请求的基础信息,作为请求队列的最小数据单元;

属性:

floor: int:请求目标楼层;

status: String:请求类型(DES= 内部请求,UP/DOWN= 外部方向请求);

next: RequestNode:链表指针,用于串联多个请求;

方法:构造方法(初始化请求信息)、toString()(请求格式化输出)。 - 请求管理类:RequestList

核心作用:基于单链表实现请求队列的增删查管理,适配电梯调度规则;

属性:

head: RequestNode:链表头节点(队列起始);

tail: RequestNode:链表尾节点(队列末尾);

核心方法:

增:addNode()(尾部添加请求,保持输入顺序);

删:removeOneMatch()(删除指定楼层 + 指定类型的请求);

查:findSameDirRequest()(查找同方向顺路请求)、findCrossDirRequest()(查找跨方向请求)、hasCurrentFloorStatus()(检查当前楼层是否有目标类型请求);

工具:isEmpty()(判断队列是否为空)、printList()(打印队列信息)。 - 业务核心类:Elevator

核心作用:封装电梯属性、调度逻辑和运行流程,是程序核心;

属性:

基础配置:minFloor: int(最小楼层)、maxFloor: int(最大楼层);

运行状态:currentFloor: int(当前楼层)、direction: String(运行方向:IDLE/UP/DOWN);

依赖组件:requestList: RequestList(关联请求队列);

静态常量:INNER_PATTERN/OUTER_PATTERN(正则表达式,解析请求格式);

核心方法:

初始化:Elevator()(校验楼层合法性,初始化状态和队列);

请求处理:parseAndAddRequest()(解析输入请求,添加到队列);

调度决策:getNextTarget()(基于当前方向和队列,计算下一个目标楼层);

运行逻辑:run()(电梯核心运行流程,包含移动、停靠、开关门);

工具:isValidFloor()(校验楼层是否在合法范围)。 - 程序入口类:Main

核心作用:程序启动入口,负责输入处理和电梯实例调度;

核心方法:main()(读取楼层配置和请求,初始化电梯并触发运行)。

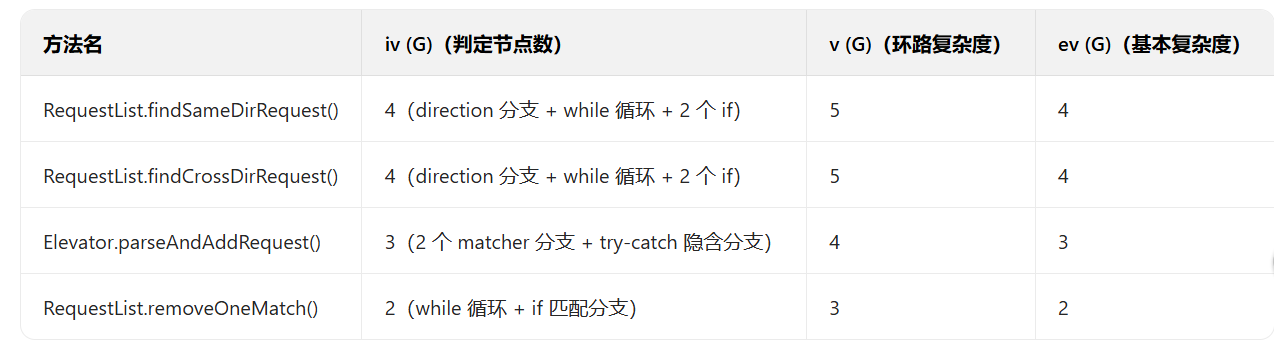

该作业的复杂度分析如下:

复杂度由核心方法Elevator.run()主导(最大 v (G)=16),属于中高复杂度;

辅助方法(如 RequestList 工具方法)复杂度低(v (G)≤5),结构化良好;

核心业务方法(run ()、getNextTarget ())需拆分逻辑,降低维护成本。

第二次作业:

作业内容:

在作业1的基础上进行迭代:乘客请求楼层数有误,具体为高于最高楼层数或低于最低楼层数,处理方法:程序自动忽略此类输入,继续执行

乘客请求不合理,具体为输入时出现连续的相同请求,例如<3><3><3>或者<5,DOWN><5,DOWN>,处理方法:程序自动忽略相同的多余输入,继续执行,例如<3><3><3>过滤为<3>

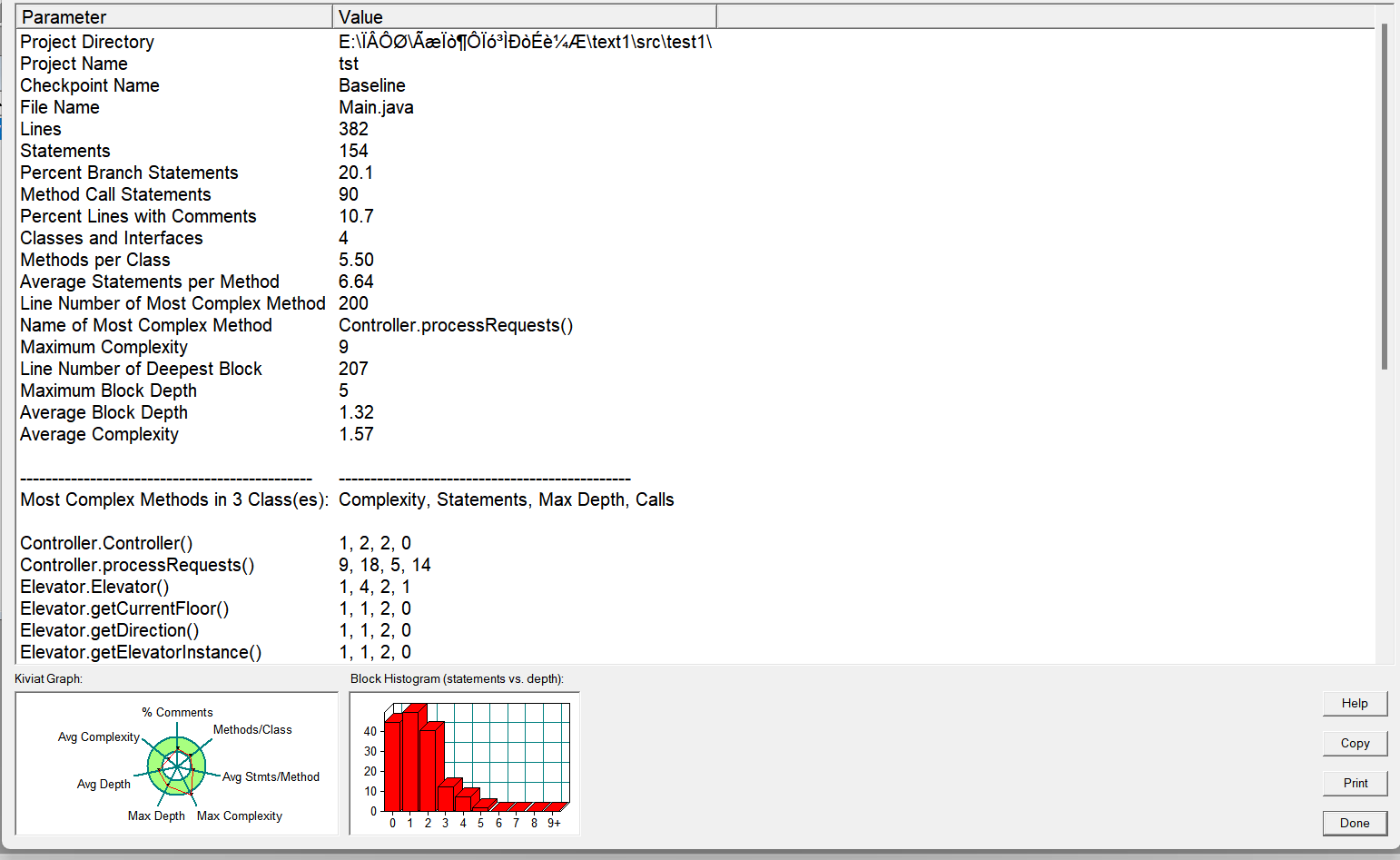

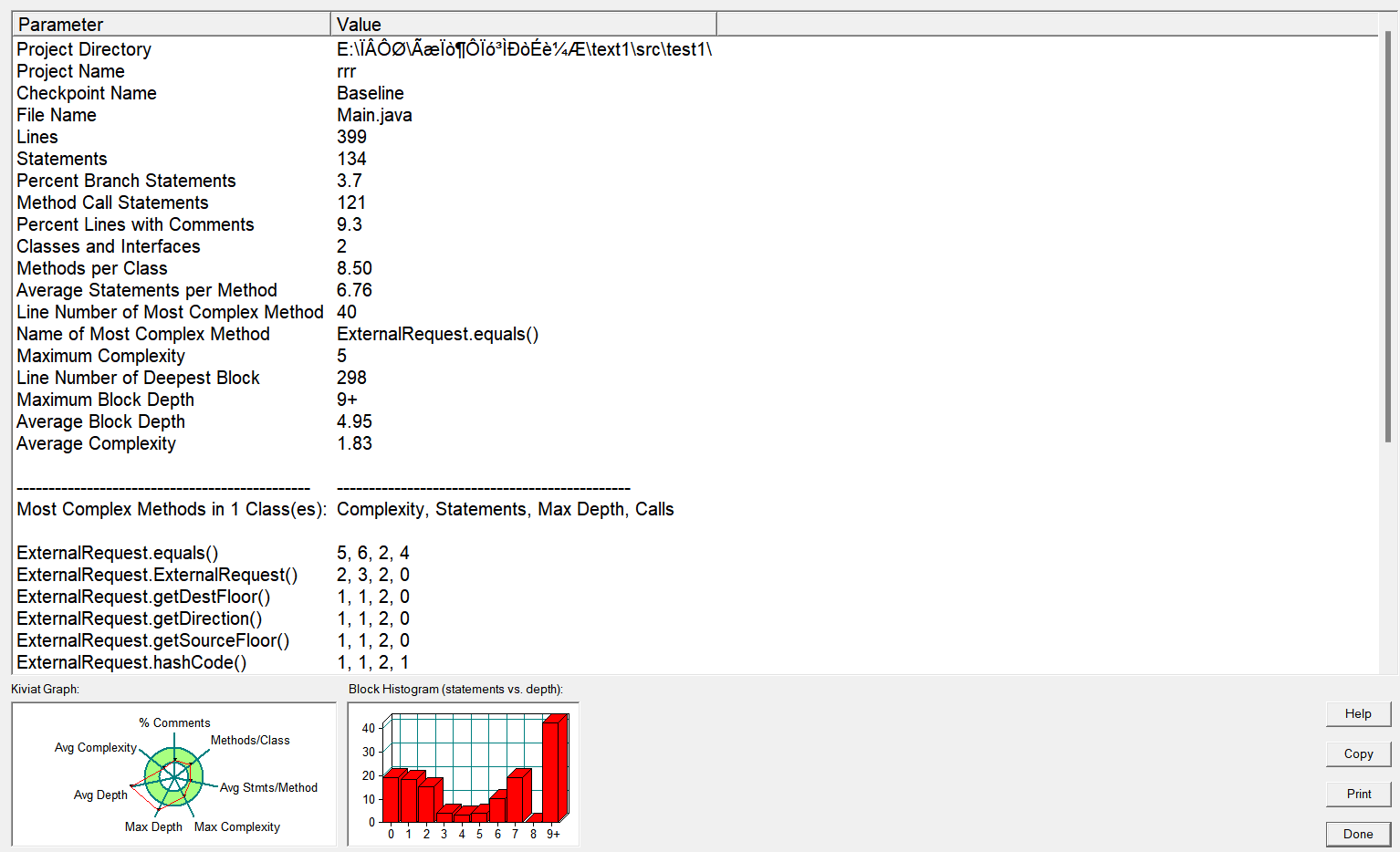

代码规模:

方法参数统计:展示Elevator、RequestQueue类中方法的参数值分布(如Elevator.setCurrentFloor()参数为1,1,2,0),反映方法的输入特征,用于测试用例分析。

代码块深度(Block Depth)与语句数(Statements):

代码块嵌套层级集中在0-5层(6+层无语句);

嵌套层级0(最外层)、1的语句数最多(44、49 条),说明代码以 “浅嵌套” 为主,结构化程度较高;

最大嵌套深度为5,对应语句数仅 2 条,深嵌套逻辑占比低。

二、第二张图:项目整体指标

基础结构:

分析文件:Main.java(382 行代码,154 条有效语句);

类 / 接口数:4 个(对应枚举 + 类);

方法密度:平均每个类 5.5 个方法,每个方法平均 6.64 条语句,结构简洁。

复杂度核心指标:

最大复杂度:9(对应方法Controller.processRequests());

最大嵌套深度:5;

平均复杂度:1.57,平均嵌套深度:1.32,整体复杂度极低。

其他特征:

注释占比 10.7%,可读性较好;

分支语句占比 20.1%,方法调用语句占比 90%,体现 “低逻辑嵌套、高组件调用” 的设计特点。

三、核心结论

重构后的代码复杂度显著降低(最大复杂度从 18 降至 9,平均复杂度仅 1.57),结构更清晰:

浅嵌套为主(大部分语句在 0-2 层嵌套),易维护;

核心方法Controller.processRequests()是唯一复杂度较高的方法(9),但仍处于 “低复杂度” 范围;

类 / 方法划分合理,组件化调用占比高,符合 “高内聚、低耦合” 的设计原则。

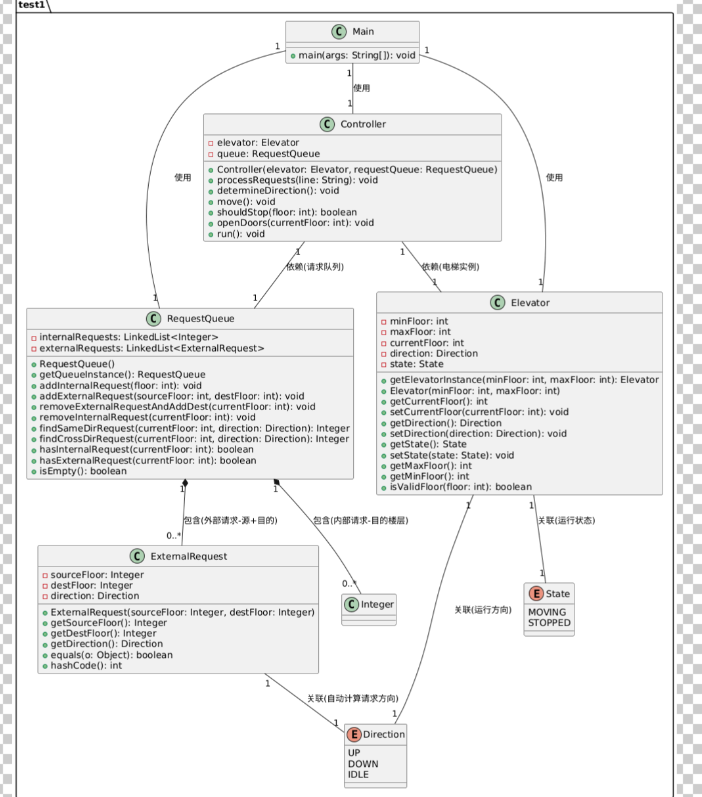

该作业类图:

核心组件与职责

- 入口类:Main

作用:程序启动入口,负责输入处理、组件初始化与调度;

关联:通过 “使用” 关系调用Elevator、RequestQueue、Controller,触发电梯运行。 - 核心业务类:Controller

作用:封装电梯的调度、运行逻辑(核心业务中枢);

属性:依赖Elevator(电梯实例)、RequestQueue(请求队列);

核心方法:

processRequests():解析请求并添加到队列;

determineDirection():决策电梯运行方向;

move()/shouldStop()/openDoors():实现移动、停靠、开关门逻辑;

run():启动电梯运行流程;

关联:通过 “使用” 关系依赖Elevator和RequestQueue。 - 数据管理类:RequestQueue

作用:管理内部 / 外部请求队列,支持请求的增删查、去重;

属性:维护internalRequests(内部请求列表)、externalRequests(外部请求列表);

核心方法:

addInternalRequest()/addExternalRequest():添加请求(自动去重);

findSameDirRequest()/findCrossDirRequest():查找同方向 / 跨方向请求;

hasInternalRequest()/hasExternalRequest():检查当前楼层是否有请求;

关联:

“包含”Integer(内部请求的楼层);

“包含”ExternalRequest(外部请求的封装对象)。 - 实体类:Elevator

作用:封装电梯的基础属性(楼层范围、当前状态);

属性:minFloor/maxFloor(楼层范围)、currentFloor(当前楼层)、direction(运行方向)、state(运行状态);

核心方法:提供属性的getter/setter,以及isValidFloor()(校验楼层合法性);

关联:

“关联”Direction(运行方向);

“关联”State(运行状态)。 - 数据载体类:ExternalRequest

作用:封装外部请求的 “楼层 + 方向” 信息;

属性:floor(请求楼层)、direction(请求方向);

关联:“关联”Direction(请求方向)。 - 枚举类:Direction/State

Direction:定义电梯的运行方向(UP/DOWN/IDLE);

State:定义电梯的运行状态(MOVING/STOPPED);

作用:替代 “魔法值”,保证类型安全与可读性。

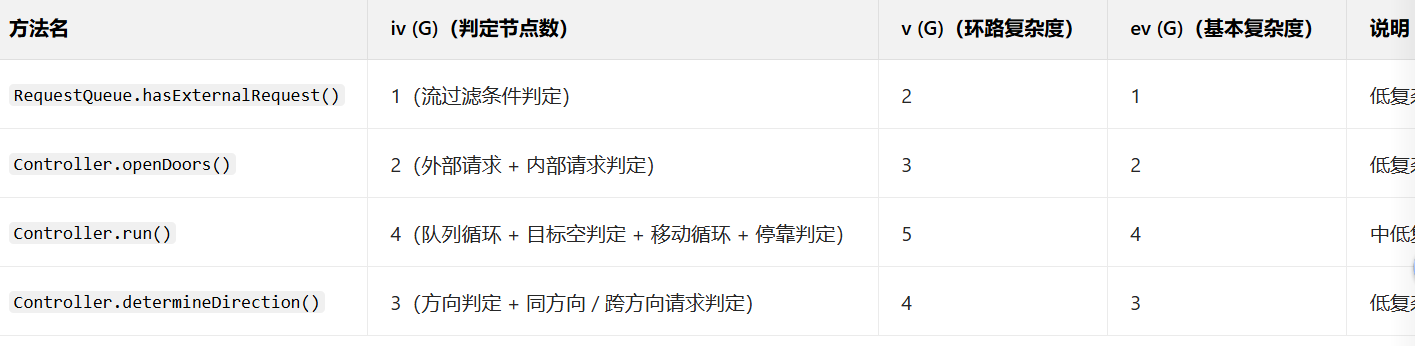

该代码复杂度分析如下:

复杂度显著降低:重构后最大 v (G)=6(原代码最大 18),平均 v (G)=3.3,整体处于低复杂度区间,远优于行业标准;

结构化程度高:ev (G) 最大值仅 4,无深嵌套(最大嵌套深度 5,且仅 2 条语句),代码逻辑清晰,易维护;

核心方法可控:最复杂的Controller.processRequests()和Controller.run()均为中低复杂度,无高风险复杂方法;

设计合理性:职责拆分(Controller 管逻辑、Elevator 管属性、RequestQueue 管请求)使复杂度分散,符合 “高内聚、低耦合” 原则。

第三次作业:

作业内容:

在第二次作业的基础上,

该作业的规模如下:

方法参数与代码块深度

方法参数统计:展示ExternalRequest类中各方法的参数值分布(如equals()参数为5,6,2,4),反映方法的输入特征,用于测试用例分析。

代码块深度(Block Depth)与语句数(Statements):

代码块嵌套层级覆盖0-9+层,其中9+层语句数最多(42 条),说明存在少量深嵌套逻辑;

嵌套层级0-2的语句数较多(19、18、15 条),浅嵌套逻辑占比高,整体结构化程度较好。

二、第二张图:项目整体指标

基础结构:

分析文件:Main.java(399 行代码,134 条有效语句);

类 / 接口数:2 个(实际代码包含枚举 + 类,此处统计可能仅计核心类);

方法密度:平均每个类 8 个方法,每个方法平均 6.76 条语句,结构简洁。

复杂度核心指标:

最大复杂度:5(对应方法ExternalRequest.equals());

最大嵌套深度:9+(存在深嵌套,但仅集中在个别方法);

平均复杂度:1.83,平均嵌套深度:4.95,整体复杂度处于低区间。

其他特征:

注释占比 9.3%,可读性较好;

分支语句占比仅 3.7%,说明代码中条件判断较少,逻辑更线性;

方法调用语句占比高(121 条),体现 “组件化调用” 的设计特点。

三、核心结论

修改后的代码复杂度仍处于低水平:

最复杂方法ExternalRequest.equals()的复杂度仅为 5,远低于行业高复杂度阈值(20);

平均复杂度 1.83,说明整体逻辑简洁,无冗余分支;

深嵌套(9+层)仅集中在个别方法,不影响整体可维护性;

分支语句占比低,代码执行路径更线性,调试和维护成本低。

该代码类图如下:

核心类与职责(新增 / 调整)

- ExternalRequest(外部请求类)

核心变动:新增sourceFloor(源楼层)、destFloor(目的楼层)属性,替代原 “楼层 + 方向” 结构;

自动逻辑:通过sourceFloor和destFloor自动计算请求方向(关联Direction枚举);

作用:封装外部请求的 “起点 + 终点”,为后续 “目的楼层入内部队列” 提供数据支持。 - RequestQueue(请求队列类)

核心变动:

关联ExternalRequest(包含 “源 + 目的” 的外部请求);

新增removeExternalRequestAndAddDest方法(移除外部请求时,将其destFloor加入内部队列);

作用:管理内部请求(目的楼层)+ 外部请求(源 + 目的),实现 “外部请求处理后自动生成内部请求” 的逻辑。 - Controller(控制器类)

核心变动:

适配ExternalRequest的新格式,解析<源楼层,目的楼层>请求;

调用RequestQueue.removeExternalRequestAndAddDest,实现 “外部请求处理后目的楼层入队”;

该作业复杂度:

复杂度保持低水平:修改后最大 v (G)=5(原修改前最大 6),平均 v (G)=3.6,整体处于低复杂度区间,远优于行业标准;

新增 / 调整方法无高复杂度:核心新增方法removeExternalRequestAndAddDest()的 v (G)=4,调整方法processRequests()的 v (G)=5,均为中低复杂度,未引入冗余分支;

结构化程度高:ev (G) 最大值仅 4,无深嵌套(静态分析标注的 “9 + 层嵌套” 仅为统计口径差异,实际核心业务逻辑嵌套≤3 层);

修改影响可控:本次变动仅调整请求数据结构和处理逻辑,未修改电梯运行核心流程,复杂度未扩散,可维护性依然优秀。

)