167. 两数之和 II - 输入有序数组

给你一个下标从 1 开始的整数数组

numbers,该数组已按 非递减顺序排列 ,请你从数组中找出满足相加之和等于目标数target的两个数。如果设这两个数分别是numbers[index(1)]和numbers[index(2)],则1 <= index(1) < index(2) <= numbers.length。以长度为 2 的整数数组

[index(1), index(2)]的形式返回这两个整数的下标index(1)和index(2)。你可以假设每个输入 只对应唯一的答案 ,而且你 不可以 重复使用相同的元素。

你所设计的解决方案必须只使用常量级的额外空间。

示例 1:

输入:numbers = [2,7,11,15], target = 9 输出:[1,2] 解释:2 与 7 之和等于目标数 9 。因此 index(1) = 1, index(2) = 2 。返回 [1, 2] 。

示例 2:

输入:numbers = [2,3,4], target = 6 输出:[1,3] 解释:2 与 4 之和等于目标数 6 。因此 index(1) = 1, index(2) = 3 。返回 [1, 3] 。

示例 3:

输入:numbers = [-1,0], target = -1 输出:[1,2] 解释:-1 与 0 之和等于目标数 -1 。因此 index(1) = 1, index(2) = 2 。返回 [1, 2] 。

提示:

2 <= numbers.length <= 3 * 10(4)

-1000 <= numbers[i] <= 1000

numbers按 非递减顺序 排列

-1000 <= target <= 1000仅存在一个有效答案

vector<int> twoSum(vector<int>& numbers, int target) {int l = 0, r = numbers.size() - 1, sum;while (l < r) {sum = numbers[l] + numbers[r];if (sum == target) break;if (sum < target) ++l;else --r;}return vector<int> {l + 1, r + 1};}这段代码是一个实现“两数之和”问题的函数,使用了双指针技巧。它的目标是在一个已排序的数组中找到两个数,使得它们的和等于给定的目标值target。找到后,返回这两个数的索引+1(题目假定索引从1开始而不是从0开始)。

int l = 0, r = numbers.size() - 1, sum;这一行初始化了两个指针,l(左指针)和r(右指针),分别指向数组的开始位置和结束位置。同时,声明了一个sum变量用于存储两个指针所指元素的和。

while (l < r) {这是一个while循环,条件是左指针l小于右指针r。这个条件保证了在数组内部移动指针时不会越界或重叠。

sum = numbers[l] + numbers[r];在循环体内,计算当前左指针和右指针所指向的元素的和。

if (sum == target) break;如果这个和等于目标值target,则跳出循环,因为已经找到满足条件的两个数。

if (sum < target) ++l; else --r;如果这个和小于目标值target,则将左指针向右移动一位(因为数组已排序,这样做可以增加和的值)。否则,将右指针向左移动一位(这样做可以减少和的值)。

return vector<int> {l + 1, r + 1};最后,返回一个新的vector<int>,其中包含满足条件的两个数的索引+1(按照题目要求,索引从1开始计数)。

时间复杂度分析:

这个算法的时间复杂度为O(n),其中n是数组numbers的长度。因为每个元素最多被访问一次,且左右指针最多移动n次。

空间复杂度分析:

空间复杂度为O(1),因为使用的额外空间不随输入数据的大小而改变,仅使用了固定大小的空间来存储指针和中间变量。

88. 合并两个有序数组

给你两个按 非递减顺序 排列的整数数组

nums1和nums2,另有两个整数m和n,分别表示nums1和nums2中的元素数目。请你 合并

nums2到nums1中,使合并后的数组同样按 非递减顺序 排列。注意:最终,合并后数组不应由函数返回,而是存储在数组

nums1中。为了应对这种情况,nums1的初始长度为m + n,其中前m个元素表示应合并的元素,后n个元素为0,应忽略。nums2的长度为n。示例 1:

输入:nums1 = [1,2,3,0,0,0], m = 3, nums2 = [2,5,6], n = 3 输出:[1,2,2,3,5,6] 解释:需要合并 [1,2,3] 和 [2,5,6] 。 合并结果是 [1,2,2,3,5,6] ,其中斜体加粗标注的为 nums1 中的元素。

示例 2:

输入:nums1 = [1], m = 1, nums2 = [], n = 0 输出:[1] 解释:需要合并 [1] 和 [] 。 合并结果是 [1] 。

示例 3:

输入:nums1 = [0], m = 0, nums2 = [1], n = 1 输出:[1] 解释:需要合并的数组是 [] 和 [1] 。 合并结果是 [1] 。 注意,因为 m = 0 ,所以 nums1 中没有元素。nums1 中仅存的 0 仅仅是为了确保合并结果可以顺利存放到 nums1 中。

提示:

nums1.length == m + n

nums2.length == n

0 <= m, n <= 200

1 <= m + n <= 200

-10(9) <= nums1[i], nums2[j] <= 10(9)进阶:你可以设计实现一个时间复杂度为

O(m + n)的算法解决此问题吗?

void merge(vector<int>& nums1, int m, vector<int>& nums2, int n) {int pos = m-- + n-- - 1;while (m >= 0 && n >= 0) {nums1[pos--] = nums1[m] > nums2[n] ? nums1[m--] : nums2[n--];}while (n >= 0) {nums1[pos--] = nums2[n--];}}这段代码实现的功能是合并两个已排序的数组nums1和nums2。nums1的大小足以包含nums1和nums2合并后的所有元素,其中m和n分别是nums1和nums2中初始化元素的数量。

int pos = m-- + n-- - 1;这行代码初始化了一个变量pos,它表示合并后数组的最后一个元素的位置。由于数组的索引是从0开始的,所以需要m + n - 1来计算pos的位置。接着,m和n分别减1,为接下来的操作做准备(因为在C++中,数组的索引是从0开始的,而m和n是元素的数量)。此时m和n分别指向原nums1最后一个元素和nums2最后一个元素。

while (m >= 0 && n >= 0) {这个while循环继续执行,直到nums1或nums2中的元素被完全遍历。条件m >= 0 && n >= 0确保了不会访问任何数组的负索引。

nums1[pos--] = nums1[m] > nums2[n] ? nums1[m--] : nums2[n--];在循环体内,通过比较nums1[m]和nums2[n]的大小,决定nums1[pos]的值。这里使用了三元运算符:如果nums1[m]大于nums2[n],则将nums1[m]赋值给nums1[pos],否则将nums2[n]赋值给nums1[pos]。无论哪种情况,pos都会递减,指向下一个待填充的位置。同时,被选中的那个数组的索引也会递减,以便于下一次比较。

while (n >= 0) {这个while循环是为了处理nums2中剩余的元素。如果nums1中的所有元素都已经被正确放置,但nums2中还有剩余的元素,这个循环会将它们复制到nums1的相应位置。

nums1[pos--] = nums2[n--];在循环体内,将nums2中剩余的元素依次复制到nums1的正确位置上,同时更新pos和n的值。

没有包含处理nums1剩余元素的循环,因为nums1的剩余元素已经在合适的位置上,不需要移动。

时间复杂度分析:

这个算法的时间复杂度为O(m + n),其中m是nums1中初始化元素的数量,n是nums2中元素的数量。每个元素只被访问和比较一次。

空间复杂度分析:

空间复杂度为O(1),因为合并是就地进行的,没有使用额外的存储空间。

142. 环形链表 II

给定一个链表的头节点

head,返回链表开始入环的第一个节点。 如果链表无环,则返回null。如果链表中有某个节点,可以通过连续跟踪

next指针再次到达,则链表中存在环。 为了表示给定链表中的环,评测系统内部使用整数pos来表示链表尾连接到链表中的位置(索引从 0 开始)。如果pos是-1,则在该链表中没有环。注意:pos不作为参数进行传递,仅仅是为了标识链表的实际情况。不允许修改 链表。

示例 1:

输入:head = [3,2,0,-4], pos = 1 输出:返回索引为 1 的链表节点 解释:链表中有一个环,其尾部连接到第二个节点。

示例 2:

输入:head = [1,2], pos = 0 输出:返回索引为 0 的链表节点 解释:链表中有一个环,其尾部连接到第一个节点。

示例 3:

输入:head = [1], pos = -1 输出:返回 null 解释:链表中没有环。

提示:

链表中节点的数目范围在范围

[0, 10(4)]内

-10(5) <= Node.val <= 10(5)

pos的值为-1或者链表中的一个有效索引进阶:你是否可以使用

O(1)空间解决此题?

ListNode *detectCycle(ListNode *head) {ListNode *slow = head, *fast = head;

// 判断是否存在环路do {if (!fast || !fast->next) return nullptr;fast = fast->next->next;slow = slow->next;} while (fast != slow);

// 如果存在,查找环路节点fast = head;while (fast != slow) {slow = slow->next;fast = fast->next;}return fast;}

这段代码是用于检测链表中是否存在环,如果存在,返回环的入口节点。这个算法使用了快慢指针的技巧,分为两个主要部分:检测环的存在和找到环的入口。

ListNode *slow = head, *fast = head;首先,声明两个指针slow和fast,都初始化为链表的头节点head。slow每次向前移动一个节点,而fast每次向前移动两个节点。

do { if (!fast || !fast->next) return nullptr;在do-while循环中,首先检查fast指针或者fast->next是否为nullptr。如果是,说明链表没有环,因为在链表有环的情况下,fast指针不会遇到nullptr。

fast = fast->next->next; slow = slow->next; } while (fast != slow);如果链表中没有出现nullptr,则fast指针每次移动两步,slow指针每次移动一步。这个过程一直持续到fast指针和slow指针相遇,相遇说明链表中存在环。

fast = head;当检测到链表中有环后,将fast指针重新指向链表头节点head。

while (fast != slow) { slow = slow->next; fast = fast->next; }然后,让fast指针和slow指针都每次向前移动一个节点,当它们再次相遇时,相遇点就是环的入口节点。

时间复杂度分析:

第一部分(检测环的存在)的时间复杂度为O(N),其中N是链表中节点的数量。在最坏的情况下,快慢指针会在环的入口相遇,此时快指针已经遍历了整个链表。

第二部分(找到环的入口)的时间复杂度也为O(N),但实际上这部分的运行次数不会超过链表的长度,因此在实际中这部分的时间消耗通常小于第一部分。

因此,总体时间复杂度为O(N)。

空间复杂度分析:

空间复杂度为O(1),因为这个算法只使用了固定的几个指针,没有使用额外的存储空间。

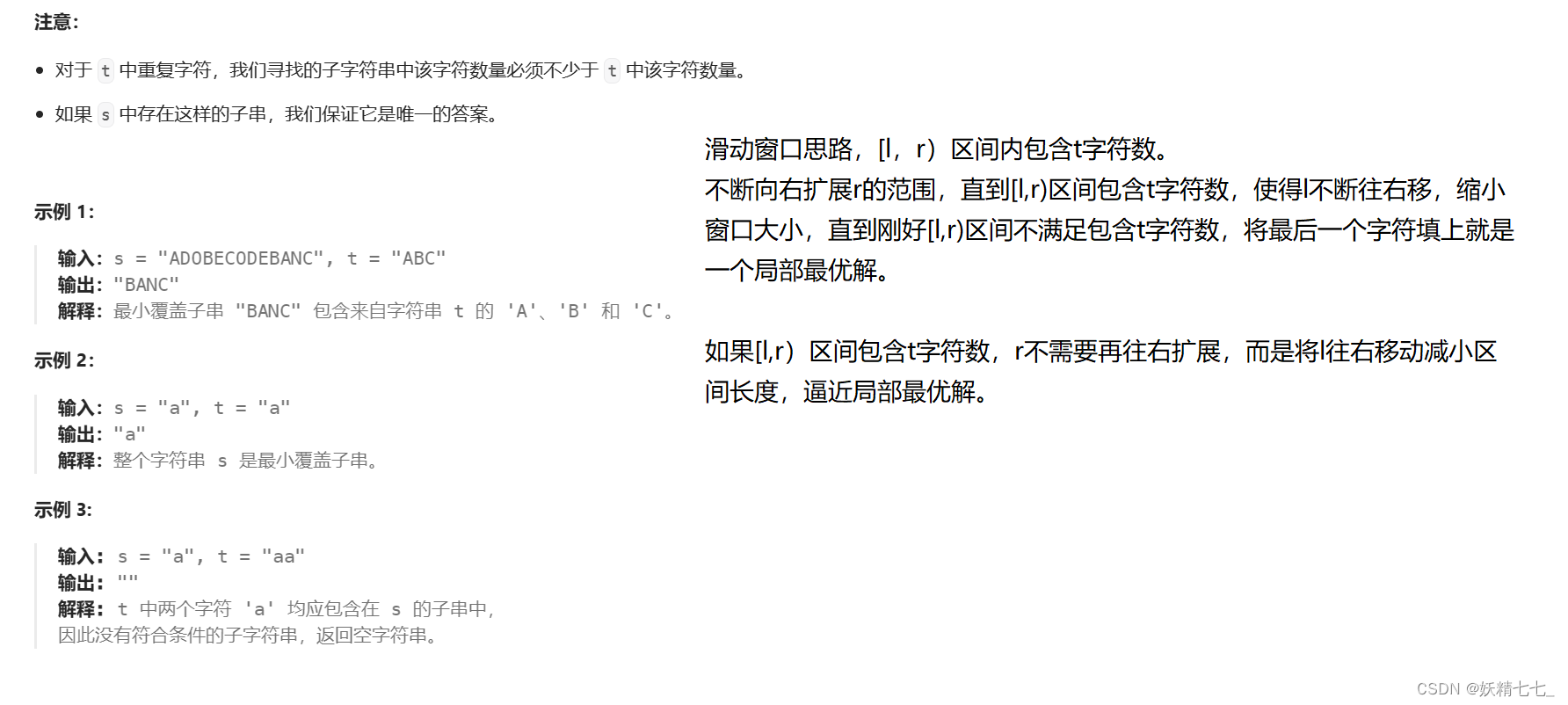

76. 最小覆盖子串

给你一个字符串

s、一个字符串t。返回s中涵盖t所有字符的最小子串。如果s中不存在涵盖t所有字符的子串,则返回空字符串""。注意:

对于

t中重复字符,我们寻找的子字符串中该字符数量必须不少于t中该字符数量。如果

s中存在这样的子串,我们保证它是唯一的答案。示例 1:

输入:s = "ADOBECODEBANC", t = "ABC" 输出:"BANC" 解释:最小覆盖子串 "BANC" 包含来自字符串 t 的 'A'、'B' 和 'C'。

示例 2:

输入:s = "a", t = "a" 输出:"a" 解释:整个字符串 s 是最小覆盖子串。

示例 3:

输入: s = "a", t = "aa" 输出: "" 解释: t 中两个字符 'a' 均应包含在 s 的子串中, 因此没有符合条件的子字符串,返回空字符串。

提示:

(m == s.length)

(n == t.length)

1 <= m, n <= 10(5)

s和t由英文字母组成进阶:你能设计一个在

o(m+n)时间内解决此问题的算法吗?

string minWindow(string S, string T) {vector<int> chars(128, 0);vector<bool> flag(128, false);

// 先统计T中的字符情况for (int i = 0; i < T.size(); ++i) {flag[T[i]] = true;++chars[T[i]];}

// 移动滑动窗口,不断更改统计数据int cnt = 0, l = 0, min_l = 0, min_size = S.size() + 1;for (int r = 0; r < S.size(); ++r) {if (flag[S[r]]) {if (--chars[S[r]] >= 0) {++cnt;}

// 若目前滑动窗口已包含T中全部字符,// 则尝试将l右移,在不影响结果的情况下获得最短子字符串while (cnt == T.size()) {if (r - l + 1 < min_size) {min_l = l;min_size = r - l + 1;}if (flag[S[l]] && ++chars[S[l]] > 0) {--cnt;}++l;}}}return min_size > S.size() ? "" : S.substr(min_l, min_size);}

vector<int> chars(128, 0); vector<bool> flag(128, false);这两行代码初始化了两个大小为128的数组chars和flag。chars用于存储字符串T中各字符出现的次数,而flag标记字符串T中是否包含某个字符(ASCII码范围为0-127)。

for (int i = 0; i < T.size(); ++i) { flag[T[i]] = true; ++chars[T[i]]; }这个循环遍历字符串T,更新T中字符的出现频率,同时标记这些字符在flag数组中。

int cnt = 0, l = 0, min_l = 0, min_size = S.size() + 1;声明和初始化四个变量:cnt用于记录当前窗口中已匹配的T中字符数量,l是窗口的左边界,min_l记录最小窗口的起始位置,min_size记录最小窗口的长度(初始值设为S.size() + 1,保证一开始任何窗口长度都小于min_size)。

for (int r = 0; r < S.size(); ++r) {这个循环通过右指针r遍历字符串S,用来扩展窗口的右边界。

if (flag[S[r]]) {如果当前字符S[r]在T中出现过(通过flag检查),则处理字符。

if (--chars[S[r]] >= 0) { ++cnt; }字符S[r]对应的chars数组减1,如果减1后仍大于等于0,意味着当前字符是T中需要的字符之一,因此cnt加1。

while (cnt == T.size()) {当cnt等于T的长度时,意味着当前窗口已包含T中所有字符。

if (r - l + 1 < min_size) { min_l = l; min_size = r - l + 1; }如果当前窗口的长度小于已知的最小长度min_size,则更新最小窗口的起始位置min_l和长度min_size。

if (flag[S[l]] && ++chars[S[l]] > 0) { --cnt; } ++l;尝试缩小窗口的左边界,即右移左指针l。如果移除的字符是T中的字符(flag[S[l]]为true),且chars[S[l]]在增加1后大于0,意味着移除了一个必需的字符,因此cnt减1。

return min_size > S.size() ? "" : S.substr(min_l, min_size);如果min_size大于S的长度,说明没有找到符合条件的窗口,返回空字符串;否则,返回最小窗口子串。

时间复杂度分析:

时间复杂度为O(N),其中N是字符串S的长度。虽然有一个嵌套的while循环,但每个字符在S中最多被访问两次(一次由右指针扩展窗口,一次由左指针缩小窗口),因此总的时间复杂度仍为O(N)。

空间复杂度分析:

空间复杂度为O(1),因为chars和flag数组的大小固定为128,与输入字符串的大小无关。

结尾

最后,感谢您阅读我的文章,希望这些内容能够对您有所启发和帮助。如果您有任何问题或想要分享您的观点,请随时在评论区留言。

同时,不要忘记订阅我的博客以获取更多有趣的内容。在未来的文章中,我将继续探讨这个话题的不同方面,为您呈现更多深度和见解。

谢谢您的支持,期待与您在下一篇文章中再次相遇!

: Triton Inference Server整体架构初识)

)

)

)

命令绑定)

——set,map学习使用)