图源澎湃新闻

尽管 2025 年 9 月 8 日那场震撼的 “血月” 奇观已在夜空落幕,但它背后的科学奥秘与文化意涵仍值得我们回溯解析。根据中国科学院紫金山天文台的观测记录,此次月全食的本影食从 9 月 8 日 0 时 27 分开始,至 3 时 57 分结束,全程约 3.5 小时;其中最具视觉冲击力的 “血月” 阶段(食既到生光)从 1 时 30 分持续至 2 时 53 分,在 2 时 12 分 “食甚” 时刻,月球完全沉浸于地球本影,呈现出浓郁的暗红色。今天,就让我们拨开时间的帷幕,深入拆解这轮 “红月亮” 背后的科学逻辑与人文故事。

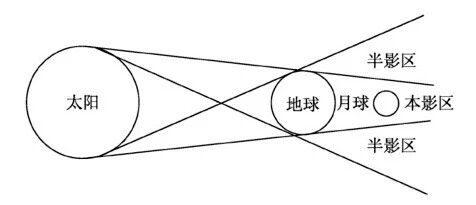

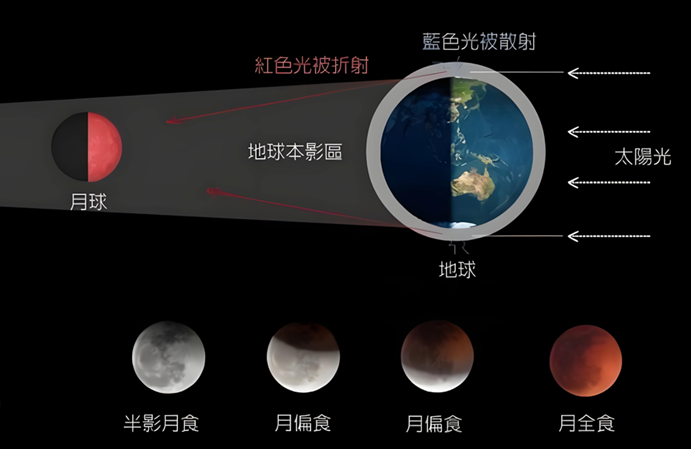

月全食示意图

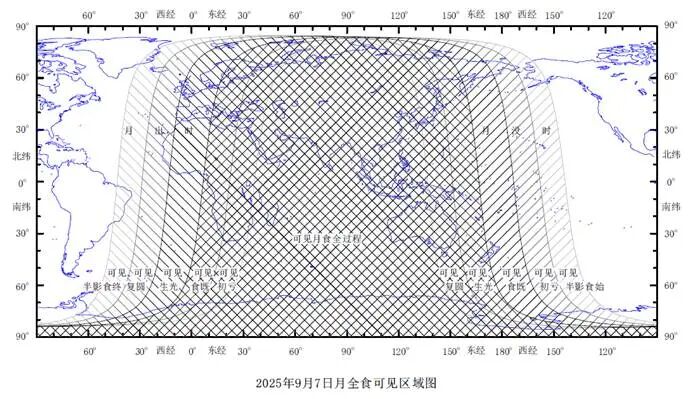

此次月全食的特殊 性在于其“高可见度”与“长观测窗”: 全球约70.3亿人(占世界人口88%) 能看到至少 部分 月食, 62.7亿人(占77%) 可 全程 见证“血月”变化。对 中国观测者 而言,9月的满月地平高度适中,全食阶段月亮几乎位于天空最高处,无需担心地景遮挡, 观测条件堪称近年最佳 。

图源中国科学院紫金山天文台

依据中国科学院紫金山天文台精准测算,本次月全食将完整呈现 五大关键阶段 :

- 初亏启幕 (0时27分):月球东边缘开始接触地球本影,月亮表面出现细微缺口,标志月食正式开始,此时亮度变化尚不明显;

- 食既现红月 (1时30分):月球西边缘与地球本影西边缘内切,月球完全进入本影区,“血月”开始显现,红色逐渐加深;

- 食甚巅峰 (2时12分):月球中心与地球本影中心距离最近,此时月球颜色最红、亮度最暗,是观测“血月”的最佳时刻;

- 生光破晓 (2时53分):月球东边缘与地球本影东边缘内切,全食阶段结束,月球开始移出本影区,红色逐渐变淡;

- 复圆谢幕 (3时57分):月球西边缘与地球本影东边缘外切,月球完全离开本影区,恢复银白色,月食全过程结束。

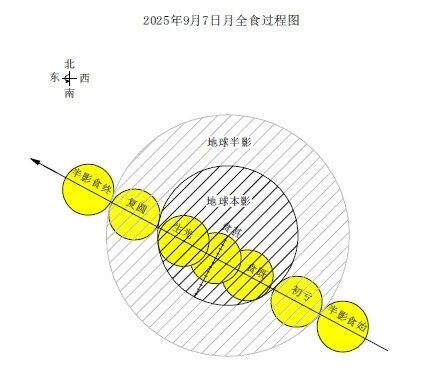

图源中科院紫金山天文台

图源中科院紫金山天文台

与近年的月全食相比,本次月全食拥有 3大天文观测价值:

- 全食阶段长: 全食持续82分钟,比2024年的月全食多15分钟,为观测“血月”颜色变化、记录月球表面细节提供充足时间;

- 伴随月掩天王星: 月球将在全食期间遮掩天王星,通过望远镜可观测到“天王星从月球边缘消失又重新出现”的罕见场景,为行星观测提供独特视角;

- 月表温度骤降: 月球进入本影区后,表面温度将从约120℃骤降至 -80℃ ,降幅达200℃,这种极端温差为研究月壤热物理性质提供了天然实验室。

1.中西方古代的“血月叙事”:从“天狗食月”到“神灵警告”

在科学尚未普及的古代,“血月”作为罕见天象,常被赋予神秘的文化含义,中西方文明对此有着截然不同却同样生动的解读。

中国古代:“天狗食月”与“生产活动”

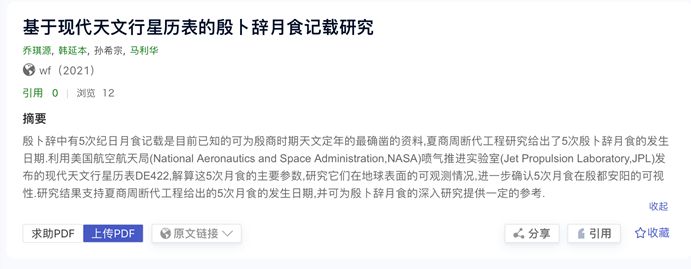

中国最早的月食记录可追溯至 殷商时期的卜辞 ,当时人们将月食称为“月蚀”,认为是“天狗”吞噬月亮所致。为“解救月亮”,古人会举行盛大的 祭祀仪式 ——《礼记》记载,一旦发生月食,天子需身着素服立于朝堂台阶,命官员打开国库取出钱币,由祝史带领众人向先王祷告,祈求“消弭不祥”。这种“血月为凶兆”的认知延续千年,民间甚至流传“血月出,妖孽现”的说法,认为其预示着战乱、灾荒或君主失德。

文章来源:全球科技情报服务平台AMiner

https://www.aminer.cn/pub/61cacf465244ab9dcb172e71/?f=gzh_am_v1

有趣的是, 古代天文学家 虽未完全洞悉月食原理,却已 能通过观测推算月食规律 。 元代郭守敬编制的《授时历》 ,就曾精准预测过多次月食,为农业生产与祭祀活动提供时间参考,展现出古代中国在天文观测上的智慧。

西方古代:“神灵警示”与“女神离去”

在 古希腊与罗马文化 中,“血月”被视为 宙斯或朱庇特对人类的警告 。希腊人相信,月亮是狩猎女神阿尔忒弥斯的象征,当月亮变红,意味着女神发怒,可能引发地震、瘟疫等灾难;罗马人则会在“血月”出现时举行献祭仪式,祈求神灵宽恕。

古埃及与玛雅文明 的解读更具神话色彩:古埃及人将月亮视为女神哈托尔,“血月”被认为是 女神离开人间 的迹象,祭司会点燃火把、吟唱祷文,试图召回女神;玛雅人则把月亮看作玉米神伊扎姆纳的妻子生育神,“血月”是她被 恶魔囚禁的象征 ,需通过舞蹈与祭祀打破囚禁。

图片由AI生成

在 古代欧洲的民间传说 里,血月则扮演着令人胆寒的角色。人们相信,血月会唤醒黑暗魔力,让隐藏在黑暗深处的邪恶力量得以释放。在那些古老的传说中,血月之夜, 恶魔撒旦会从血红色的月亮中降临人间 。他长着蝙蝠般巨大的翅膀,锋利的牙齿闪烁着寒光,面目狰狞恐怖,所到之处,生灵涂炭。也是时下流行的吸血鬼和狼人题材的文化源头。

2.月全食缘何为“血月”:从瑞利散射到科研探索

“血月”并不罕见,而是地月日三者运动与 大气折射完美配合的结果。

当月全食发生时,月球完全进入地球本影区,太阳直射光被地球遮挡,但月球并未消失,反而呈现红色——这一现象源于 地球大气层的折射与散射作用 。

具体来说,太阳光由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光组成,其中蓝光、紫光等短波光线,在穿过地球大气层时,会被大气中的尘埃、水汽散射(即 “瑞利散射” );而红光、橙光等长波光线穿透力更强,能绕过大气粒子,经地球大气层折射后投射到月球表面。月球表面再将这些红光反射回地球,我们便看到了“血月”。这一原理与日出、日落时太阳呈红色完全一致——都是因为光线穿过大气层的路径变长,短波光线被大量散射。

月全食示意图

相信众多天文爱好者已严阵以待,准备用专业设备捕捉这场宇宙浪漫盛宴。但对于天文学及空间物理学者而言,他们解读月食的视角,则尤为不同。

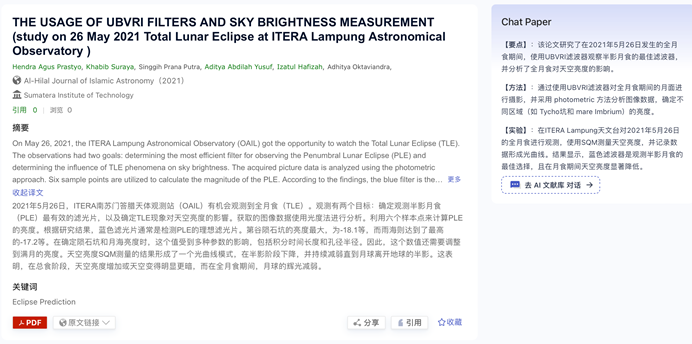

AMiner科研所检索到了由 ITERA南苏门答腊天体观测站(OAIL) 于2021年5月26日使用使用UBVRI滤波器观察半影月食的研究文献 《THE USAGE OF UBVRI FILTERS AND SKY BRIGHTNESS MEASUREMENT 》 ,该研究旨在确定观测半影月食的最佳滤镜,并分析月全食现象对天空亮度的影响。 点击文末“阅读原文”查看原文内容。

文章来源:全球科技情报服务平台AMiner

https://www.aminer.cn/pub/6326ef0b90e50fcafdb7e58d/?f=gzh_am_v1

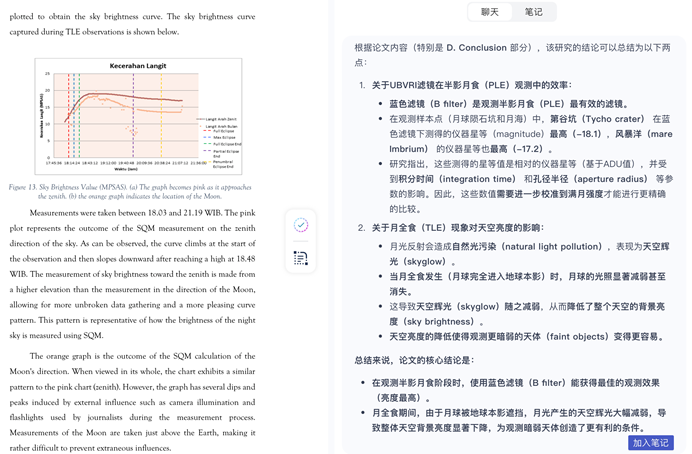

由文献可见, 蓝色滤波器是观测半影月食的最佳选择 ,且在月食期间天空亮度显著降低。

天空亮度值(MPSAS);(a)图表接近天顶时变为粉色 (b)橙色图表指示月球的位置

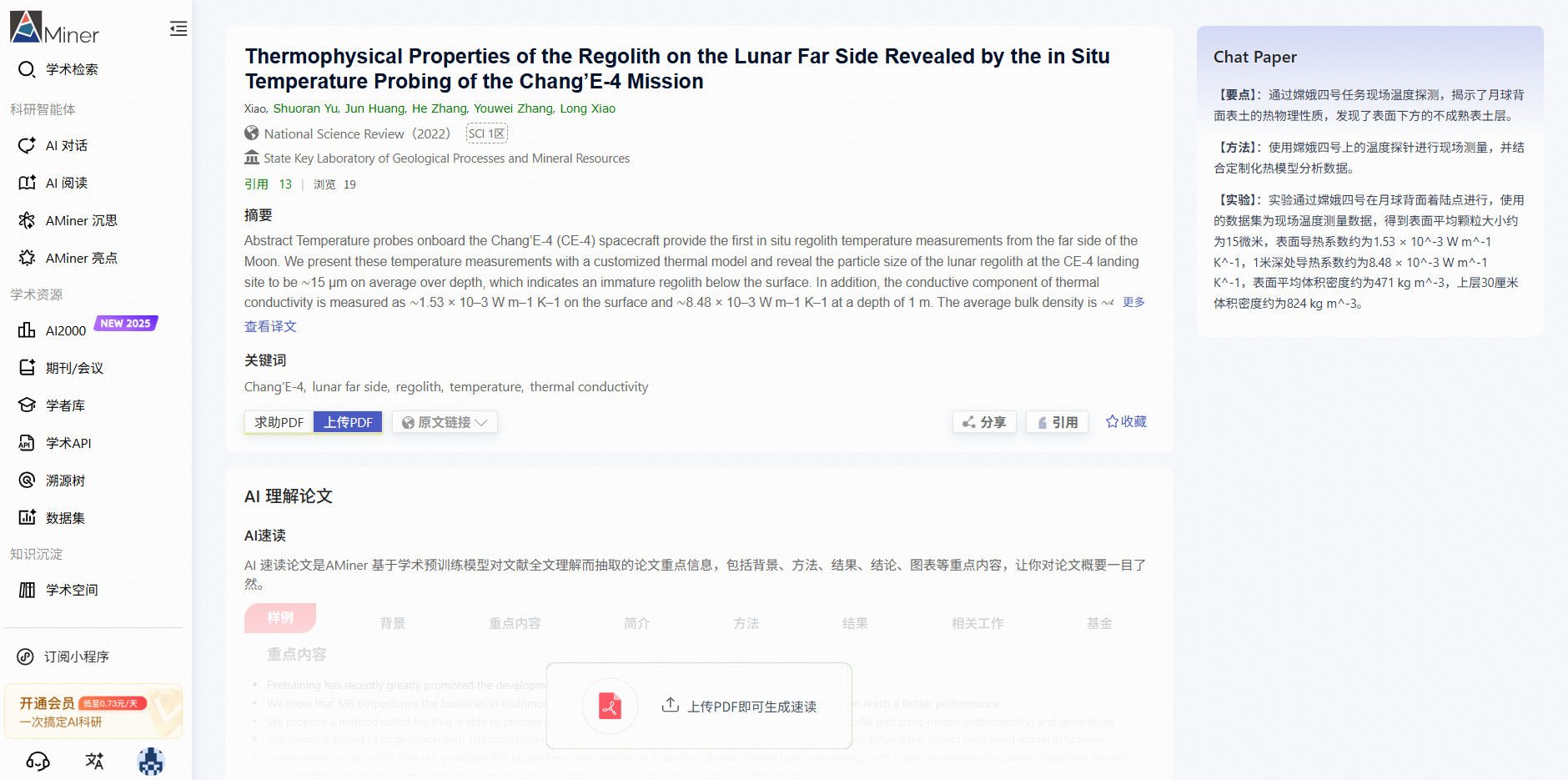

“血月”观测不仅是观赏,更是 科研的起点 。围绕月全食的观测、探测,中外天文学科学家贡献了丰富的研究和科研成果。2022年,中国地质大学(武汉)、澳门科技大学和中国空间技术研究院的研究人员基于 嫦娥四号探测器 对月球背面表层月壤温度的就位测量结果,有史以来首次揭示了月球背面月壤的热物理性质,相关成果发表于《国家科学评论》 。

文章来源:全球科技情报服务平台AMiner

https://www.aminer.cn/pub/6373159f90e50fcafd63c9e7/?f=gzh_am_v1

更多相关研究(如下)可以在AMiner中进行检索:

- 大气科学方向: 《Polarimetry of the Total Lunar Eclipse on 2022 November 8》该论文通过2022年11月8日月全食期间月球线性偏振度的测量,发现地球高层大气的气溶胶粒子空间分布存在全球不对称性。

- 月球科学方向: 《Thermal Band Observations of the May 2022 Total Lunar Eclipse by the Landsat Thermal Infrared Sensors》利用Landsat 8和Landsat 9上的热红外传感器(TIRS)对2022年5月全月食进行了观测,获取了月球表面在地球阴影覆盖下的热分布和时间变化,揭示了不同月球地质单元的热特性差异。

3.一场跨越古今的“天文对话”

从古代人对“血月”的神秘敬畏,到现代人用科学原理解读、用仪器测量,这场9月的“血月”奇观,不仅是一次视觉盛宴,更是一次跨越千年的“天文对话” 。2025年9月8日凌晨,无论你是用肉眼欣赏“红月高悬”,还是用设备记录科学数据,都在参与一场“万物皆可科研”的实践——毕竟, 对宇宙的好奇与探索,正是科研的起点。

最后提醒:提前3天查看天气预报,选择晴朗无云的观测地点;若错过此次“血月”, 下一次中国全程可见的月全食需等到2028年 。别错过这场难得的天象,让我们一起抬头,见证“血月”的神秘与壮丽!

(“血月”现象调研报告来源于AMiner沉思功能,依据AMiner学术资源库和网络公开信息撰写)

这里是

AMiner-AI赋能科技情报平台

——全球领先的学术数据挖掘与分析平台,您身边的科研助手,有关学术趋势洞察、学者网络分析问题都可以与我们探讨!

AI编程辅助工具全方位比较)

)

![P2279 [HNOI2003] 消防局的设立 题解加总结](http://pic.xiahunao.cn/P2279 [HNOI2003] 消防局的设立 题解加总结)

)

-- 类的加载器)